编者按:

本期临时影院我们上线了肯·洛奇导演的《风吹麦浪》,这部影片为他拿下了导演生涯的第一座金棕榈奖。

半个世纪以来,肯·洛奇都是英国最尖锐的左翼导演之一,数十年如一日地坚持“厨房水槽电影”(英国新浪潮的分支,深受英国戏剧和纪录片影响,着重于下层群众的日常生活)的现实主义路线。这篇采访完成于2010年,期间BFI初次展映了肯·洛奇多部被禁的影片,肯·洛奇也重申了他一贯以来强硬的观点……

在我们的采访进行到一半时,我称肯·洛奇为虐待狂。这位温和的、隐约有点鼹鼠风格的电影导演用力眨了眨眼睛,笑了笑,然后继续讨论。我们正讨论他的电影制作中的一个关键点:惊喜元素。洛奇在他的职业生涯中一直在描绘普通人,尽可能真实地讲述工人阶级的故事,而且他的工作方式很独特——按顺序拍摄每个场景,经常使用非专业演员,鼓励即兴创作。

演员们往往不会在事先看到完整的剧本。在他的电影中,他们和观众一样对下一个转角处潜藏的东西感到困惑。我问罗奇哪个惊喜是最令人难忘的,他笑着举了例子。他谈到了一个事件:一个演员在拍摄现场走过一扇门,发现他的合作演员正在洗澡,而她的手腕显然被割伤了。“惊喜是最难演的,”洛奇说,“而他的反应就是非常真实。”还有一次,一位演员在拍摄一场战斗戏时才发现她的角色将被枪杀。对此她不是特别高兴。

最令人惊讶的是,《折翼母亲》(1994年)——一部出色的、毁灭性的、令人痛心疾首的电影——中的主角克里西-洛克(Crissy Rock)坚信她是在主演一个快乐、乐观、救赎的故事。洛奇笑着说:“她以为这将是关于一对夫妇成功地共同抚养孩子的故事。它实际上是关于一个女人的孩子被社会服务机构一个一个地带走。在他们来找最后一个孩子的场景中,洛克简直不敢相信,”洛奇说。“她只是崩溃了。”

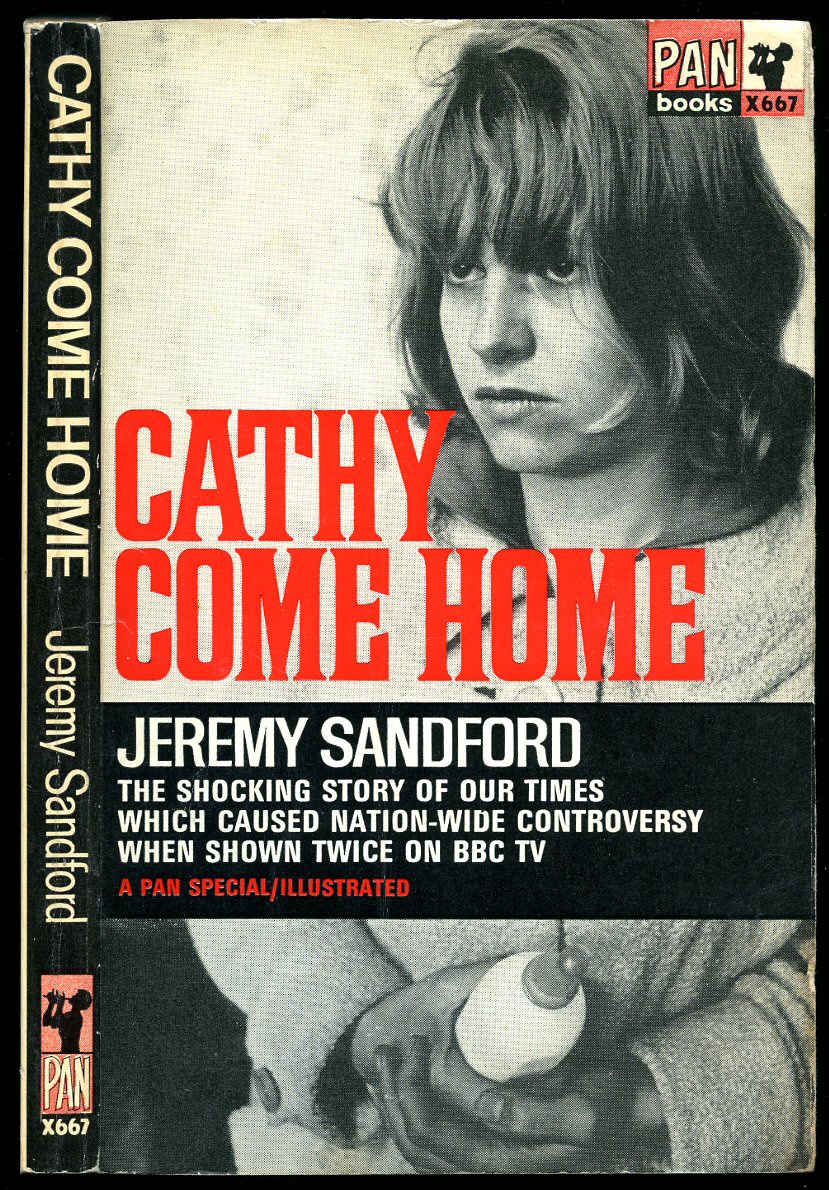

在这一点上,我笑着说洛奇是个虐待狂。但无论是对他的演员还是对他的左翼政治观点,说他态度强硬可能更为准确。6月洛奇就75岁了,下个月英国电影学院将举办一个回顾展,将带领观众从他早期的电视作品——包括1966年真实揭示无家可归者严酷生活的《凯西回家》,到关于私人安全承包商在伊拉克的经历的最新电影《最危险的路》。我问他最自豪的电影是哪一部,他无法选择。“有不少是我搞砸的,但那是另一回事。”

他由慈善机构救助儿童会提供部分资金的纪录片将第一次放映;该片于1969年为电视台制作,但从未播出。这部影片是为该慈善机构的50周年纪念而委托制作的,很容易想象他们可能期待的是什么:一个轻描淡写的肖像画,轻描淡写的分析,强烈的赞美。

洛奇采取了不同的做法。这部纪录片关注的是援助的潜在问题,那些有能力做慈善的人往往是光棍和家长式的。例如,他带着摄像机去了肯尼亚救助儿童会为来自内罗毕的无家可归男孩开办的学校,这所学校是按照英国公立学校的模式建立的;孩子们吹着军号,走着路,读着包括《无与伦比的杰维斯》和《汤姆求学记》等书籍。一群年轻的肯尼亚活动家出现在影片中,其中一位指出他想不出世界上还有哪所学校不允许使用母语。

这部纪录片超越了慈善机构的工作范围,展示了在肯尼亚的英国侨民;一位身材高大的女士说,他们在那里度过了“疯狂的同性恋时光”,她觉得“即使在贫困的情况下,(肯尼亚人民)基本上是幸福的”。她补充说,提高他们的生活水平可能会破坏一切。这部电影充满了仍然紧迫的问题:慈善事业的局限性,援助所促成的赞助关系,殖民主义的微妙和不太微妙的问题。影片最后说,我们“必须改变社会的财产关系,然后再改变人。这是唯一真正的解决方案,其他的都是宣传”。

这部纪录片是为LWT(伦敦周末电视台)制作的,只有三分之一的资金来自慈善机构,所以洛奇认为他和他的工作人员可以“采取独立的观点,而电视公司会支持我们。但是他们没有”。有些时候,他似乎有一种来自于不灵活的道德脊梁的天真。“当救助儿童会的管理者说要起诉我们时,电视公司取消了他们的投资,根本不支持我们。”

这并不是他唯一一部被撤下的纪录片;《领导问题》是一部批评工会高层对撒切尔主义反应的电视系列片,制作于20世纪80年代初,但从未播出——显然是因为政治原因。我问他,当他的电影被审查或撤销时,他是否感到不安,他说:“这让你生气,不是为你自己,而是代表那些声音不被允许被听到的人。当你有工会,老百姓,普通士兵,从未上过电视,从未接受过采访,而他们却不被允许发表意见,这是很可耻的。你还一次又一次地看到它。我的意思是,我们在暴乱中很少听到孩子们的声音。你听到一些人躲在兜帽下不善言辞,但很少有人真正被允许发言。”

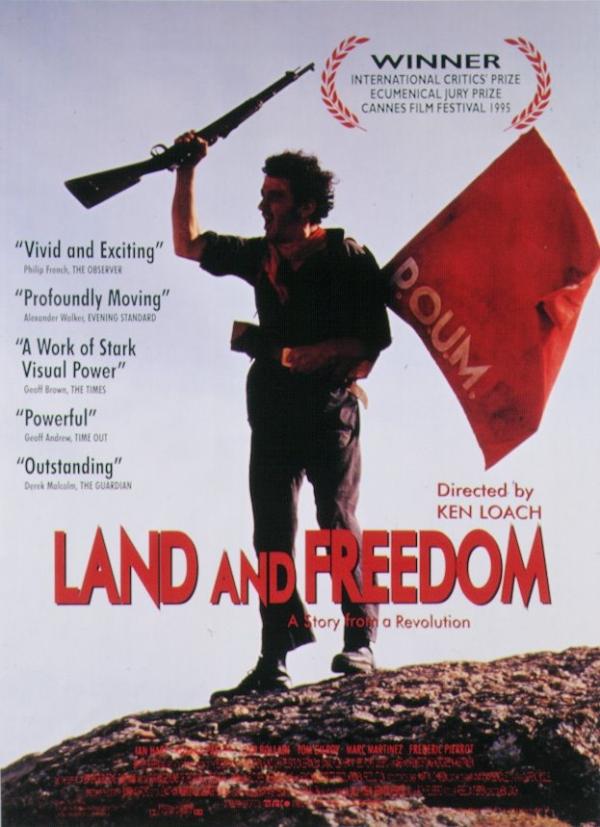

洛奇的电影通常要么是对行动的呼吁(提醒人们许多人面临的腐朽、恶毒的环境),要么是对特定政治运动的描绘。《风吹麦浪》是关于爱尔兰独立战争,《面包与玫瑰》是关于洛杉矶的工为争取公正的工资而进行抗议的一群办公室清洁,《土地与自由》是关于一个失业的利物浦年轻人,一个前往西班牙参加反佛朗哥的民兵组织的共产党员。

《土地与自由》拥有一部“大片”的所有显要元素:热情的主角、美丽的女主角、浪漫的关系、战斗场景。然而,它最扣人心弦的时刻涉及到一个共产主义民兵和西班牙小镇的人民之间关于集体主义的优点的大量对话。该镇的土地是否应该被分割开来,由人民共享?是否应该保留一部分私有土地?或者全部?当我问洛奇是否会把他的政治观点描述为社会主义时,他说这是一个难解的词,因为它被贬低了很多,而且你不能“在没有马克思的情况下理解它——但如果你说你是一个马克思主义者,那么右翼媒体就会把它作为一块砖头挂在你的脖子上”。他是少有的能将政治结构问题活灵活现地呈现出来的电影制作人。

洛奇是一个安静、温和的人——撇开那股虐待狂的劲头——他似乎完全没有虚荣心;他就像学校里最有爱心的老师。我们更多地讨论了骚乱,以及随后法院的高压手段。他说:“他们接下来会因为偷羊而枪毙人,不是吗?”“但是,在某种程度上,每当有戏剧性的事情发生时,你知道每个人都会退缩到他们的舒适区——所以保守党退缩到削减福利,把人们从他们的房子里拉出来,做野蛮的监狱判决。反正他们也想这样。因此,无论发生什么,都是他们做他们想做的事情的借口。”

我提到了两个年轻人因为试图通过他们的脸书页面挑起骚乱被关了四年。洛奇耸了耸肩,说他们的案子可能会被上诉,然后又说:”这是统治阶级的敲打,不是吗?这很让人恶心。我们必须要组织起来。用美国老工会成员乔-希尔的话说:‘不要哀悼,要组织起来’。”

他继续说,偶尔为对我“说教”而道歉。“我认为关于暴乱的基本因素对任何长眼睛的人来说都是显而易见的……在我看来,任何能给年轻人带来未来的经济结构都被破坏了。传统上,年轻人会被吸引到工作的世界里,进入成年人的团体,他们会派男孩去买一把螺丝刀一阵苦干,因此他们会以这种方式被送上去,但他们也会学习责任,学习一门手艺,并由他们的技能来定义。嗯,他们破坏了这一点。撒切尔破坏了这一点。她有意识地破坏了一些地方的劳动力,例如铁路、矿山和钢铁厂……因此,从青春期到成年的过渡被有意识地破坏了。”

“我想不起来四五十年前有没有现在孩子们中的虚无主义,”他说。“现在没有孩子的地方了,好一段时间都没有了。所以我认为,尽管物质条件上有进步,但我们的情况变得更糟。”“我们似乎也没有一个政治阶层在任何层面上理解面临失业是什么样子。”不,布林顿俱乐部男孩从来没有面对过这个问题,”洛奇说。“布林顿男孩会毁掉餐馆和……”他停顿了一下。“只是扔一些钱?”我说。“是的,或者他们的父母会往里面扔钱。”

我问他是否旨在通过他的电影引发政治变革,他说他希望这些电影能让人们“以不同的方式看待事物。例如,他们看到西班牙存在着变革的可能性,而破坏它的事情之一是左派的宗派主义。你可以组织工会,我们确实有力量,事情可以不一样,这里有来自过去的故事,表明了这一点。”

不过,很难想象现在的年轻人会像他们曾经在西班牙那样为了左翼理想而冒生命危险,不是吗?洛奇对此并不同意。“你会看到那些去加沙的国际志愿者……这些人就是那种会去西班牙的人。人们会反抗,他们会反击,他们确实感到团结。”

他认为,在金融危机、国会议员费用丑闻、电话黑客事件以及警察与默多克帝国之间的亲密关系曝光之后,英国是否有机会出现革命时刻?他说:“它只是需要领导,”他说。”这就像一个蒸汽流。蒸汽不会驱动任何东西,除非有一个引擎,有人给它加油,并推动车轮运转。”他认为,在最近的历史上,可以发起一场适当运动的时刻是2003年反对伊拉克战争的游行。

“最后应该有一百张桌子,这里有一支笔,给我们你的名字,我们反私有化,反战争,你知道的——这是列宁的面包、土地与和平。如果你签了字,你就会被组织起来,它就会是民主的,就不会有虚荣心的人试图篡夺它,我们可以阐明一个方案和运动,在此基础上可能成为一个党。整个国家有一种强烈的预感。没有一个政治家为我们说话。那是一个关键时刻,但它被错过了。”

作为一个在工业城市纽尼顿长大的孩子,他的祖父是一名矿工,父亲是一家机床厂的工头,洛奇对政治没什么兴趣。他的父亲阅读《每日快报》,是一名工人阶级的保守党人,而洛奇是个独生子(“不是因为他们不想要更多的孩子,而是因为某些原因不可能”),爱上了戏剧。他们住在离埃文河畔斯特拉特福30英里的地方,“所以一旦我有了这个想法,大约12或13岁时,我就经常去那里看戏。”有一次,他站在后面看劳伦斯·奥利弗和费雯·丽主演的《泰特斯》,结果晕倒了。“她的舌头被割掉了,她身上流着红色的液体,而我骑了很长时间的自行车,所以我就吓昏了。”

洛奇去了当地的文法学校,该学校“每年招收60个男孩,镇上的人口大约有7万。能去是非常幸运的,因为它很好,但这是以数百名同龄男孩为代价的,他们从11岁开始就没有办法接受高等教育。”如果你没有进入文法学校,你的学术生涯几乎肯定会迅速夭折。洛奇想成为一名律师;我问这是否是出于对正义的追求,他笑了。他笑着说:“绝非如此。我只是迷恋那些衣服,真的。我真的很喜欢舞台,但我认为进入剧院是不现实的。”

在英国皇家空军服役几年后,他在牛津大学学习法律,并把所有时间都花在了表演上。“我有一年多没有去听过讲座。这绝对是一种耻辱。我得到了一个演员证——最后我学了六个星期。”他和一个朋友后来差点就成立了一个剧院,但当他们的资金耗尽时,他最终为一个喜剧演员做了替身,这个喜剧演员与肯尼斯·威廉姆斯演对手戏。“我完全不称职,所以感谢上帝,我从来没有上过台。”威廉姆斯“相当友好”,洛奇说:“但如果他心态不好,他可以摧毁你,而圈外的我就是一个年轻的无辜者。”

他强调说,他是一个糟糕的演员(“我不会雇用我自己”),因此在北安普顿剧院当了一年的助理导演,然后在1963年找到了一份在BBC当实习导演的工作。“能在那里走了大运,因为休·卡尔顿·格林执掌下,BBC当时正处于相当自由的情绪中。”罗奇很快就被他周围人的政治热情所影响,并开始广泛学习左翼思想。

他开始执导《Z Cars》,然后被邀请加入周三剧场;在第一年,他执导了大约六部影片,“原创剧本,在收视高峰期推出,直接在新闻之后推出,当时只有两个半频道。所以每个人都在看它。这是一个令人难以置信的机会。”他与强大的编剧合作,包括内尔·邓恩、杰里米·桑福德和大卫·默瑟;吉米·奥康纳写了一部关于死刑的电影《三个清晰的星期天》。“他自己也曾被逮捕并被判定犯有谋杀罪,并被判处绞刑,在还有几天时间的时候被缓刑。他是一个非常好的作家。”

在四、五年的时间里,他拍摄了《在路口》(Up the Junction)、《凯西回家》(Cathy Come Home)和他的第一部故事片《可怜的牛》(Poor Cow)等经典作品,都是关于工人阶层生活的故事。他和他的同行们倾向于这些故事的原因有很多。他说:“一个原因是,在那些没有什么可以失去的人中间,戏剧性是最强烈的,”他说。“他们的生活非常生动,如果你没有很多钱来缓冲你的生活,那么赌注就非常大。另外,因为他们是我们后来所说的阶级斗争的前线。要么通过成为没有工作的工人,要么通过在他们工作的地方被剥削。我猜是出于政治原因,因为我们觉得,而且我仍然认为,如果要有变化,它将会来自下层。它不会来自那些有很多潜在损失的人,它将来自那些将获得一切的人。”他停顿了一下,然后笑了笑。“他们也有最好的笑话。”

洛奇说,在BBC的那段时期是“非常令人陶醉的”,不仅仅是因为有大量的观众,而且因为导演们必须为他们的作品和政治观点辩护。“你不仅会收到评论,如果你有一部戏,你会去参加一个叫做Late Night Line-Up的节目,会有一个评论家,会有一个讨论会,你会被撕成碎片,所以你必须了解你的东西。我们总是觉得我们是在做政治内容,尽管我们是在做戏剧。现在很多导演,我注意到,当人们对他们提出异议时,他们会说‘哦,不,这不是政治’,我们没有这个意思,他们就会退缩。好吧,我们从未退缩,你知道,你为什么要退缩?”

翻译:Ployd

编辑:Ployd