曾经,一种不可思议的狂热驱使我们收集词语和物件,将碎片结为一张松散的地图,用通用的语言向童年诉说欲望。我们变得年轻,同时又苍老。当我们讲故事的时候,浑然不知一种不可或缺的东西已从我们身上给剥夺。独一无二的纯真混杂着智识成分。

每一次死亡都会留下一种特殊的空白。承载着物之重量的个人,被历史时间之箭横穿。我们抱着毕生集攒之物入睡,和紧贴着胸口的内心一样,它们仍然神秘。

5月16日 · 在羊城的雨水里 · 观影会|奇美拉,过去永远地渗入当下 · 回想那一天的感受,就像回忆一个被水浸泡的地下宫殿,弥漫着被封存在黑暗中的气味,这辛香随即沿着通气孔走散。还有什么比“墓室”更是一个过去的空间呢?

经验已无抵达的乘驾,行吟诗人便唱起“可怜的「通巴洛利」”。ehapsodes 也是缝合之线,将随遇攫取的念头驯服成故事与传说。

对话:BJ、海珠、丹怡、李先生、Youkee

Arthur

大家怎么看男主角亚瑟?

“

不管大地给予什么,

他们都一一挖掘。

对于他与他的伙伴而言,

都只是盗墓的行当而已。

他们与地下世界有着神秘的联系,

七个盗墓贼

称之为「通巴洛利」

”

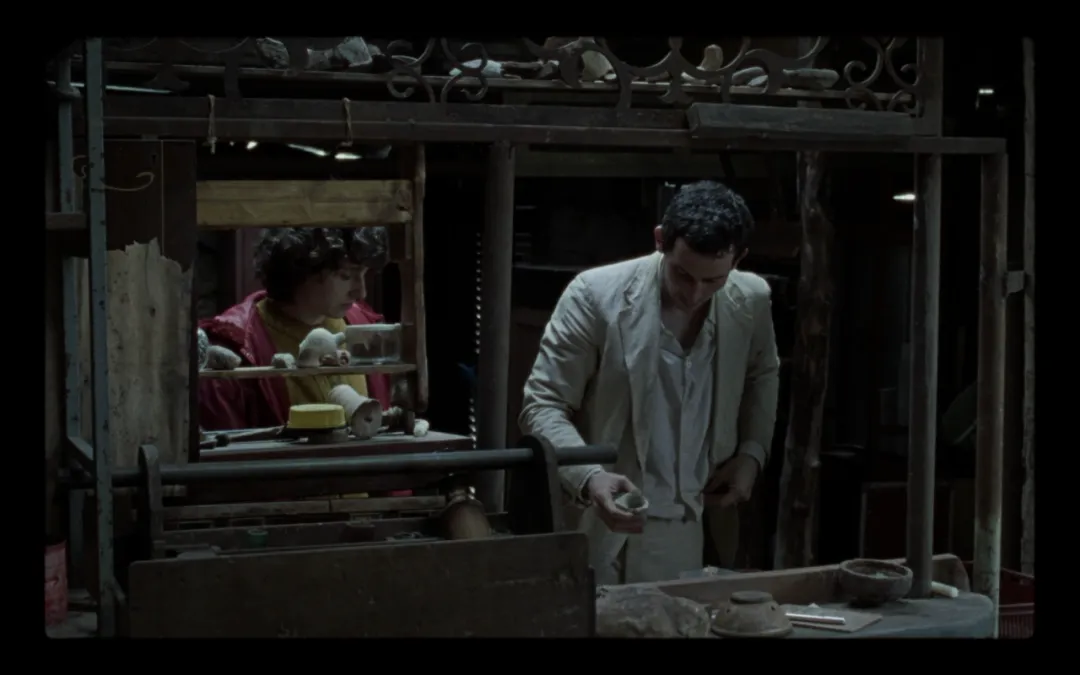

youkee:我觉得亚瑟是一个消磨了个性的人,他的心灵被锚定在另一个已经消逝的世界和人身上,现世的生命力被剥夺。但这个人物的呈现依旧是鲜活的。就像吟游诗人唱的,亚瑟之前是一个考古学家,后来可能发生了一些变故,他也加入了盗墓的行当。

但他想寻找的更多,他不像其他小人物一样囿于一个封闭的环境。所以,最终的结局是灰暗的。资本主义、工业化的洪流,带来的是城市对于乡土社会的碾压,是空间对时间的压缩,直接把亚瑟封在地底。某种程度展现了此种进程中这种小人物的真实处境。

“

不是每个都有能力面对

法律,黑暗,以及死者的灵魂

有人未战先胆怯 也有人是为冒险而生

夜夜守望 险象环生 隐身穿行于树林之中

这是一种惊心动魄充满危险的生活

这是一种代表救赎和财富的梦想

”

丹怡:我觉得亚瑟这个角色很经典,他不是一个特别现代的盗墓贼形象,无论他的身份还是性格类型,都特别有19世纪小说中男主人公的那种味道。他用“玄学”(影片中,亚瑟会道金之术dowsing)来判定方位,乡村环境的时代感没有那么强烈,小城镇还是19世纪的形态。

作为盗墓贼、考古学家、也是探险者的亚瑟,无不让我想起19世纪末20世纪初的那些涉险他国的考古学家,比如斯坦因。这些人带着“战利品”回到自己的国家,也在大学里获得一席之地。而亚瑟本人所带有的这个年代的色彩,使他不太适应片中他所处的那个时代,显得格格不入。

道金,中文叫寻水/探测术, 是一种占卜法,用来寻找地下水,石油, 矿石,宝石,金属等。传统上,用来道金的寻水棒(dowsing rod)或占卜棒 (divining rod)是取自树的枝杈,Y 字形。双手抓住Y形树杈的两端,如果探测到物体或水源,树杈会感觉下沉。

Heritage

关于“物”的看法?

“

可怜的「通巴洛利」不过犯一点小罪

只是想要一份收入不错的工作

仔细想想 乡亲们 法律能干什么呢

不过是保护剥削你劳动的人罢了

在这种情况下又要如何去评判呢

「通巴洛利」只是海洋中的一滴水罢了

”

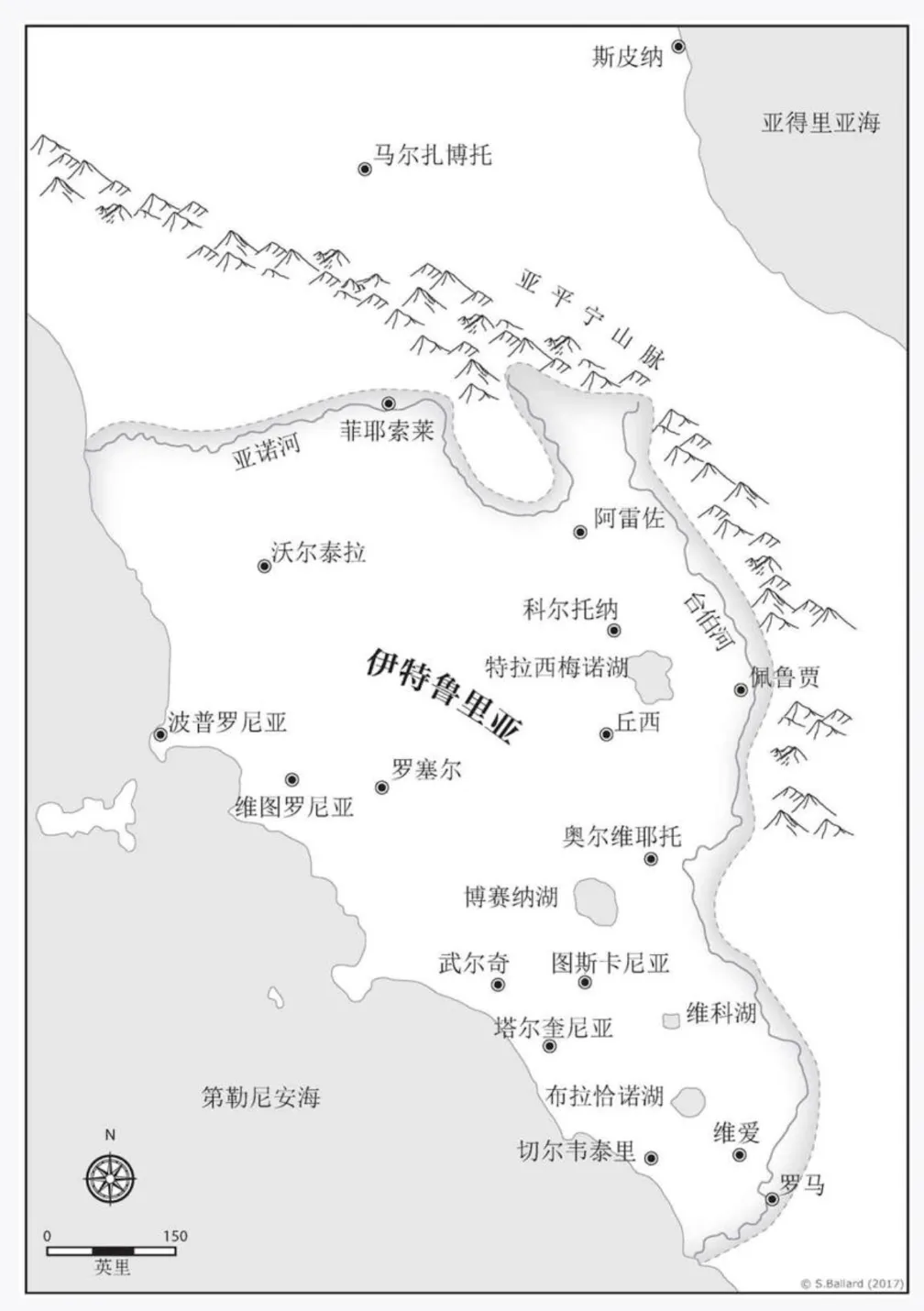

youkee:《奇美拉》的背景设定在 20 世纪 80 年代托斯卡纳(托斯卡纳,是伊特鲁里亚文明遗迹所在地)的里帕尔贝拉,当时意大利乡间风行盗墓热。这些乡间盗墓贼只是代理人的代理人。他们可能不知道自己挖出来的东西价值何在,他们也不知晓更上面的交易市场、收藏体系是怎么样。他们是“汪洋里的一小滴水”。

表面上看电影比较客观地刻画这个群体,但是我的感受还是亚瑟和他的这些同伙,他们都是被牺牲的,在不自知的情况下。甚至他们觉得“我要跟父辈的文化传统决裂”的这种观念也是被操纵的,影片有作者自己的立场和关怀在里面。

“从过去到现在,伊特鲁里亚始终都是盗墓者最喜欢的猎场之一,他们洗劫了绝大部分的伊特鲁里亚坟墓。如今,这依然是一个问题。“盗墓者”本身已经变成了研究对象:有一位好奇的考古学家采访了一名盗墓者,这名盗墓者提到,当他多次闯入一座坟墓时,他会觉得那里的死者非常亲切。他认为,伊特鲁里亚神明的确在注视着他,就像意大利恐怖片所展示的一样,但是他们很仁慈。他讲述了在某些夜晚,他是如何感受到伊特鲁里亚人在呼唤他的。”

露西·希普利《鸵鸟蛋、黑陶与铜肝》

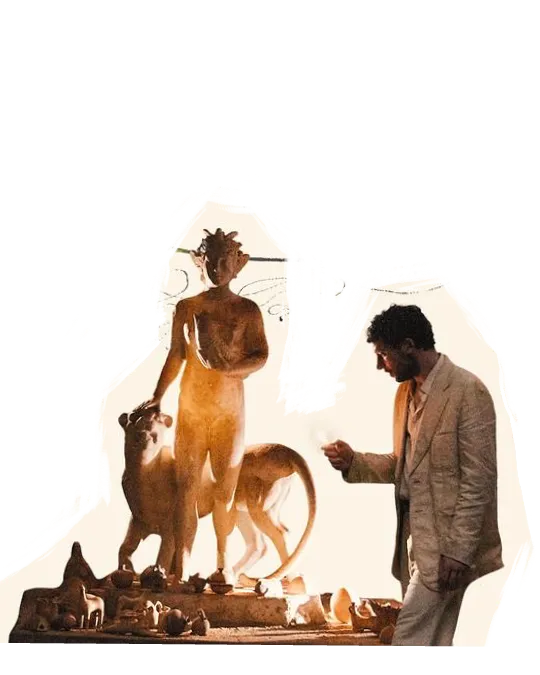

bj:之前你谈到亚瑟是在一个资本主义体系中找不到自己位置的一个人。我觉得这个影片也是在探讨物化逻辑是怎么出现的。男主作为一个天生具有某种特殊能力的人——寻找那些地底下的物品,这意味着他就是一个命中注定要拯救“物”的人。他将本来不为人所知的物带到这个世界上来。正如《德意志悲苦剧的起源》里写的,“在一个充满背叛的世界里,只有物不会对人背叛。”

这些盗墓贼只对物感兴趣,他们可以背叛一切。而一旦对物的忠诚过度,自己也就会成为被物化的一部分。就像真正的幕后老大说的那些老套的话语,“他们所做的事情让他们觉得自己是重要的,他们觉得自己是艺术走私犯,是艺术劫掠者,但他们其实只是为我们服务的机器上的小螺丝钉。”

bj:本雅明借波德莱尔对花瓶的描写论述物的双重死亡:物体本身没有生命,一个物体在资本主义体系中死亡的方式,是让大家把它遗忘掉。所以,不是亚瑟把雕像的头扔进海里,而是在列车上那三人询问自己的陪葬品时,物的死亡才得以实现。因为当这些物品被埋在那里,当其本身就是被遗忘者时,它们是并不需要被拯救的,同时人才能从物化逻辑中被拯救出来。

最后结局是亚瑟被埋在墓穴里,恰恰是因为男主角最终并没有从物的逻辑中跳跃出来,还是带着另一伙盗墓贼去寻找失落之物。

“

当他们达成这个重要的交易时

异乡人内心的叛逆之意横行

他的心志坚如钢铁

他只是渴望一种 更充实的生活

他的心灵被一种 更丰富的源泉所滋润着

”

youkee:我想到一个细节,一开始“意大利万岁”看到了亚瑟之前挖出来的一个物件,亚瑟说,“这个是被很多只眼睛看见过的”。被越多双眼睛认可,物的价值就愈高,这是考古学的语义。后来亚瑟将女神头像扔下海时,发生了古典悲剧式的转折。

关于结尾,我觉得正是亚瑟发生的转变。他从一个对物很执迷的人,颠倒了过来。作为一个居间者、灵媒,通过空间的置换,亚瑟也成为了一个“雕塑”——和死去的爱人、和动物女神雕像一样,是真正的活物,但是却不能被其他任何一双眼睛所视。所以亚瑟也许是通过这一转换而跳出了物的逻辑。

“

他想飞,跨过绵绵山丘

但他依旧停留在地面 顽疾依旧

在四处游荡后 他决意返回

但他发现 一切都已然改变

太多东西已然改变

”

海珠:所有展示的文物都在缓慢地死去。即使在照明、温湿控制很好的条件下。但你刚刚讲的是墓本身,文物为什么有价值?是因为它兼顾了好多层面的意义。

我之前在欧洲博物馆里看到那些精美的亚洲文物,内心的震撼是很复杂的。一方面是对掠夺的厌恶,但在如此精美的物件面前,又是无言的。在整个世界动荡不安的情况下,一个文物历经千百劫难才能保存下来,更别说呈现到我们面前。我觉得电影在关于这一块的讨论是模糊不清的,情节没有触及很深。

youkee:除了文物,电影还提供了很多对比路径。女孩们占领了废弃的火车站,把它布置成一个温馨的流动居所;芙洛拉夫人的祖宅满是精美壁画,但女儿们只是觊觎老房子和房内的老物件,一心送芙洛拉夫人到养老院去。

《幸福的拉扎罗》里也有这种流浪汉结社在一起的情节,他们占领一个地方,维持着一种乌托邦式的生活,以此和资本主义形成一种对抗。在《奇美拉》里,这个设定作为一个小的支线,继续讨论着物品的继承问题,关于遗产应当如何继承?

Chimera

怎么理解“奇美拉”?

“

在世界的魂灵中 有死亡,爱与生活

秘密深埋之下,有欢乐与痛苦

”

李先生:这个电影非常的意大利,让我想到了和罗尔瓦彻同乡的导演费里尼,他70年代作品《阿玛柯徳》开场的15分钟就是和《奇美拉》里面的场面差不多。

在意大利的乡下,农忙结束之后会有很多庆祝节日,他们在电影里庆祝的就是Epifania(主显节),纪念“耶稣受洗”。本来是庄严的事情,但在意大利就演变了一个欢庆的日子,在镜头和故事上都继承了意大利电影传统的亲密目光。

李先生:再问一个问题,大家是怎么理解电影的名字 “奇美拉” 的呢?

在希腊语里,奇美拉是一个人兽结合的怪物。实际上,我想这个电影的名字用的是衍生义—— fantasy(幻想)。我们都已熟悉庄周梦蝶的故事,什么叫做真?什么叫做幻?电影实际上就是要把二者打破、揉合在一起。

Chimera(奇美拉),源自希腊语 khimaira,它由众妖之祖 Typhon 和蛇怪 Echinda 所生,荷马在《伊利亚特》中将其描述为狮头、羊身、蛇尾的吐火怪物。伊特鲁里亚文明曾出土了举世闻名的青铜雕像《阿雷佐的奇美拉》(Chimera di Arezzo)

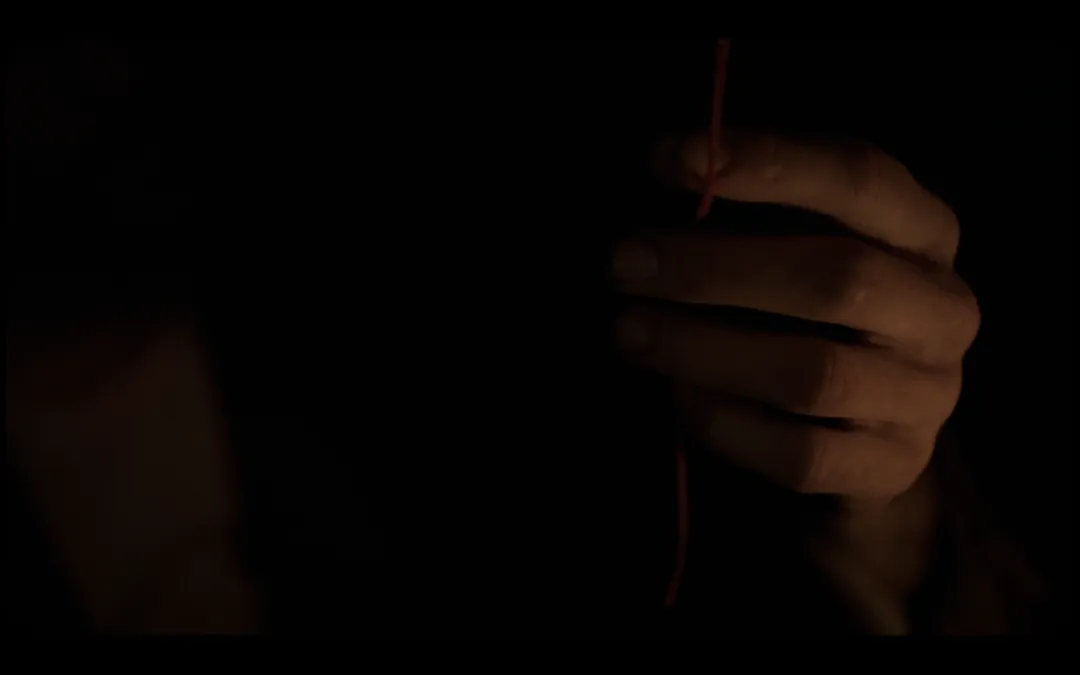

李先生:影片一首一尾出现了一组很重要的画面,正好主客颠倒了。电影开场时亚瑟“梦”见曾经的爱人,而后我们又看到,她摸索着那根深埋在土壤之下红线。电影结尾,是亚瑟抓住了这条线,与爱人相拥。

李先生:影片大概出现了3-4次男主倒过来的镜头。亚瑟在阴阳两边游走,泯生死。两者含混不清,这个拼合的世界不仅包含着人眼之所见,还存在着另一种时空,Chimera 就是这个意思。

youkee:但我觉得导演还有另一层表意,就是对于她来说,其生活的环境给她的感受是:这个世界的时间它就不是线性的,而是非线性的。这根红“线”它的意指反倒是,如果我们往地下挖掘,就会挖到前人的东西,或者是曾经的一段历史,也仍作用于现在。

这根线,是一个通过空间转换来改变时间的“非线性”。这种感受是非常现实的,它也在我们的生活中存在,因为我们也是站在不同时间的地层上,在不同的时空中跳跃。

“

但若人类如空中飞鸟

若他们不追求闪闪发光的宝藏

在极乐与诡秘间 必将生活得更为和谐

不与神圣和世俗格格不入

不为眼前利益作茧自缚

蝇营狗苟,利来利去,徒增烦恼

”