译者前言

在《神圣车行》开头和中间分别插入的三组黑白默片,展示了马雷(Marey)和迈布里奇(Muybridge)式的图像——影片开头,一个裸体男人奔跑、回头,以石抢地的过程反复播放;幕间曲之前,一双手不断收紧摊开;奥斯卡执行最后一个任务前,在车里睡着了,此时画面上重复着一个裸体的男人用力拉绳的影像。几乎无人观看(片头在影院睡着的观众)的黑白影像固然是怀念,而影片中的这种并置——曾经身体展演的冲击 与如今在“虚拟技术”面前表演的无力——则唤起更多的回声。就如在他另一部电影《男孩遇上女孩》中所上演的,年迈的聋哑老人感慨电影在拥有声音的同时也失去了表达的欲望...

作者:Savannah Smith

摘要

爱德华·迈布里奇和艾蒂安-朱尔·马雷对人体的计时(连续)摄影研究通常被认为是一种分析运动的科学手段。照相机的“公正性”有效地维护了这些运动之具体表现的客观性。近年来,许多学者对这些照片进行了另类解读。其中,对性别的编码是经常被强调的一个关键点,这在迈布里奇的计时摄影作品中尤为明显。一些学者们倾向于分析身体的性别,而不是讨论这些照片的主题——即运动。另一方面,鉴于在马雷的计时摄影作品中,肉身消失在了抽象形式中,性别问题便完全被忽视了。这篇论文沿袭了此类挑战假定客观性的研究传统,认为迈布里奇和马雷的照片都彰显了运动本身的性别化。通过对这些照片与传统裸体的联系进行视觉分析,该比较分析强调了历史上影响人体艺术表现的性别代码是如何在两位计时摄影师的作品中得到呼应的。此外,本文还考虑到这些照片在19世纪末聚焦于身体的社会文化潮流中的传播,进而考察了此类项目所产生的更为广泛的历史影响。因此,本文是摄影史乃至更广泛的艺术史研究中修正研究的典范。

在19世纪下半叶,科学家和艺术家们越来越多地试图理解,并使肉眼无法察觉的东西——即运动——变得可见。爱德华·迈布里奇和艾蒂安-朱尔·马雷关于人体的计时(连续)摄影走在了这类研究的前沿。虽然通过比较,他们各自实践中的技术和美学分歧显而易见,但迈布里奇与马雷的一个惊人的相似之处是,他们看似客观的运动研究都受到了性别规范的制约。尽管运动本身不能被认为具有性别特征,尽管相机建立了所谓的客观性,但迈布里奇和马雷对运动的摄影表征仍然不可避免地带有性别色彩。正如琳达·威廉姆斯所说,计时摄影“与其说是一种公正的工具,不如说是在人体上建立权力中的一种重要机制”。将这些研究与裸体的传统联系起来,突出了它们既背离又符合性别规范的方式,这些性别规范在历史上是根据对男子气概与女性气质的二分来对人体进行不同审美表现的。

1877年,迈布里奇成功地用经验上证明了“无支撑通过”(unsupported transit)理论。1884年,在宾夕法尼亚大学的支持下,迈布里奇开始在运动研究方面进行一系列更为广泛的摄影实验。这项研究的集体成果《人类和动物运动》(Human and Animal Locomotion)于1887年出版,由781张底片和19347张单独照片组成。虽然迈布里奇的纪录有人类和动物的主题,但大约有340版都是以裸体男女为主题的。他的拍摄对象与12台为一组的相机平行,这些相机设置有计时器,间隔均匀,从而拍摄连续排列的独立运动帧。然而,由于每张照片都是由不同的相机(与移动的主体同时)拍摄的,因此主体和相机似乎保持了一致的移动,从而抵消了运动感;唯一变化的只有主体的姿态。因此,尽管这些照片使通常在连续运动中模糊的姿势变化变得可见,但图像并没有真正地捕捉到运动;而只能通过图像的排序来推断。

近年来,许多学者强调了这些计时摄影研究的性别编码问题。正如肖恩•米歇尔•史密斯所言,迈布里奇的研究对象虽以科学为主题,但却“陷入了焦虑和欲望的文化之网,不仅涉及性别,还涉及种族、阶级和性”。这首先体现在把冠军运动员的身体运动作为评定所有偏差的基准。这样的照片被用作一种新的身体图示的范例,这是一种基于现代体育教育系统的、可以承受神经衰弱或者“美国式紧张”的强健体魄的形象。然而,这种“理想男性身体”的视觉语言可以追溯到了影响男性裸体传统的古典艺术风格。正如阿比盖尔·所罗门-戈多所写的那样,“在将男性作为(理想)人性的象征,并将女性贬低到另类、参差和肉体(身体本身)的范畴中,古典艺术风格催生了一种二分法,这种二分肯定了‘男人’与‘人类’的等价。”通过断定男性的优越,以及由此赋予女性以次要地位,《动物运动》(Animal Locomotion)计时摄影强调了两性的区别——受达尔文进化理论的次要分支的影响,以及人体测量摄影术的出现,进一步强调了这些隐蔽的等级秩序。

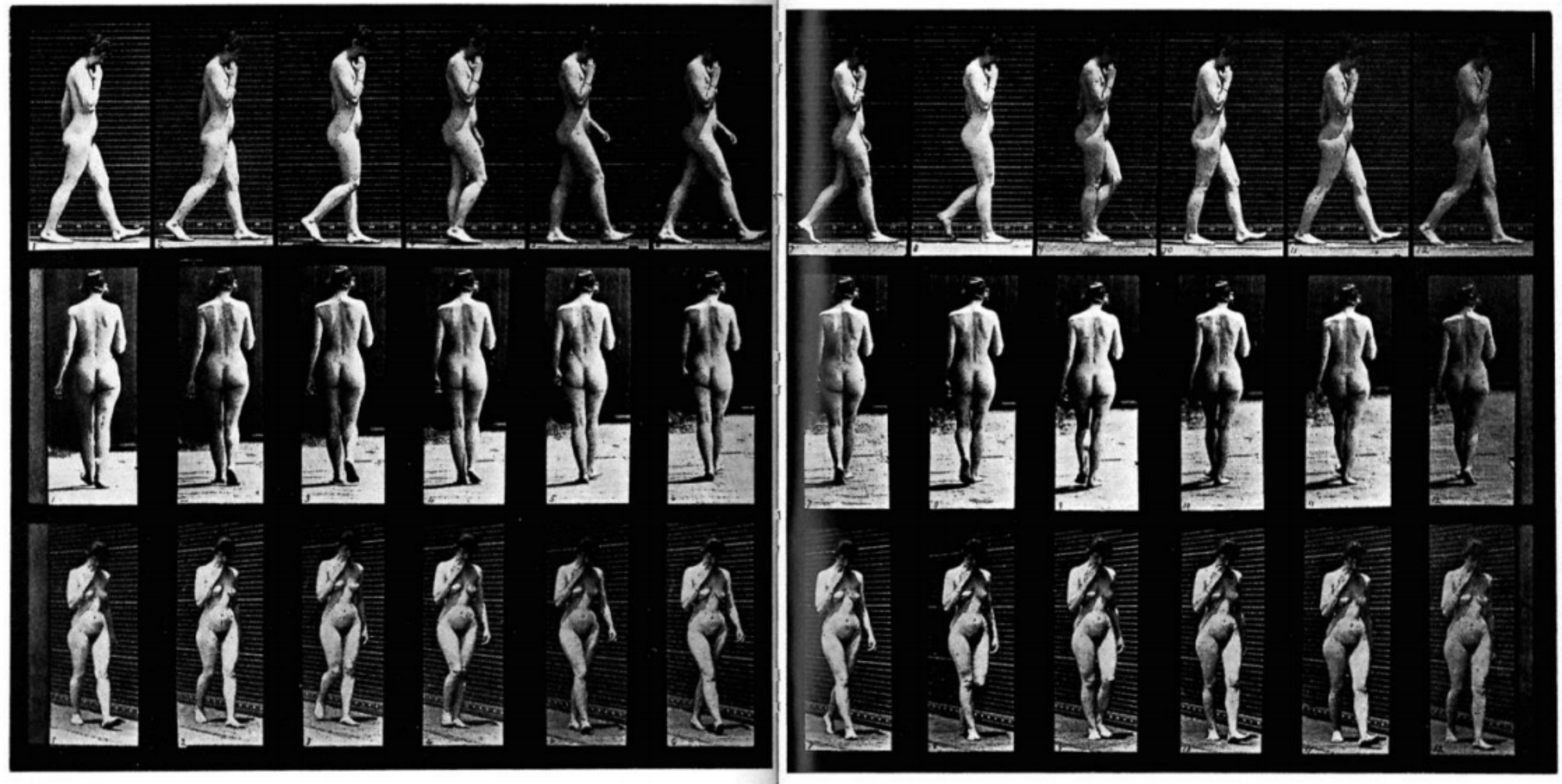

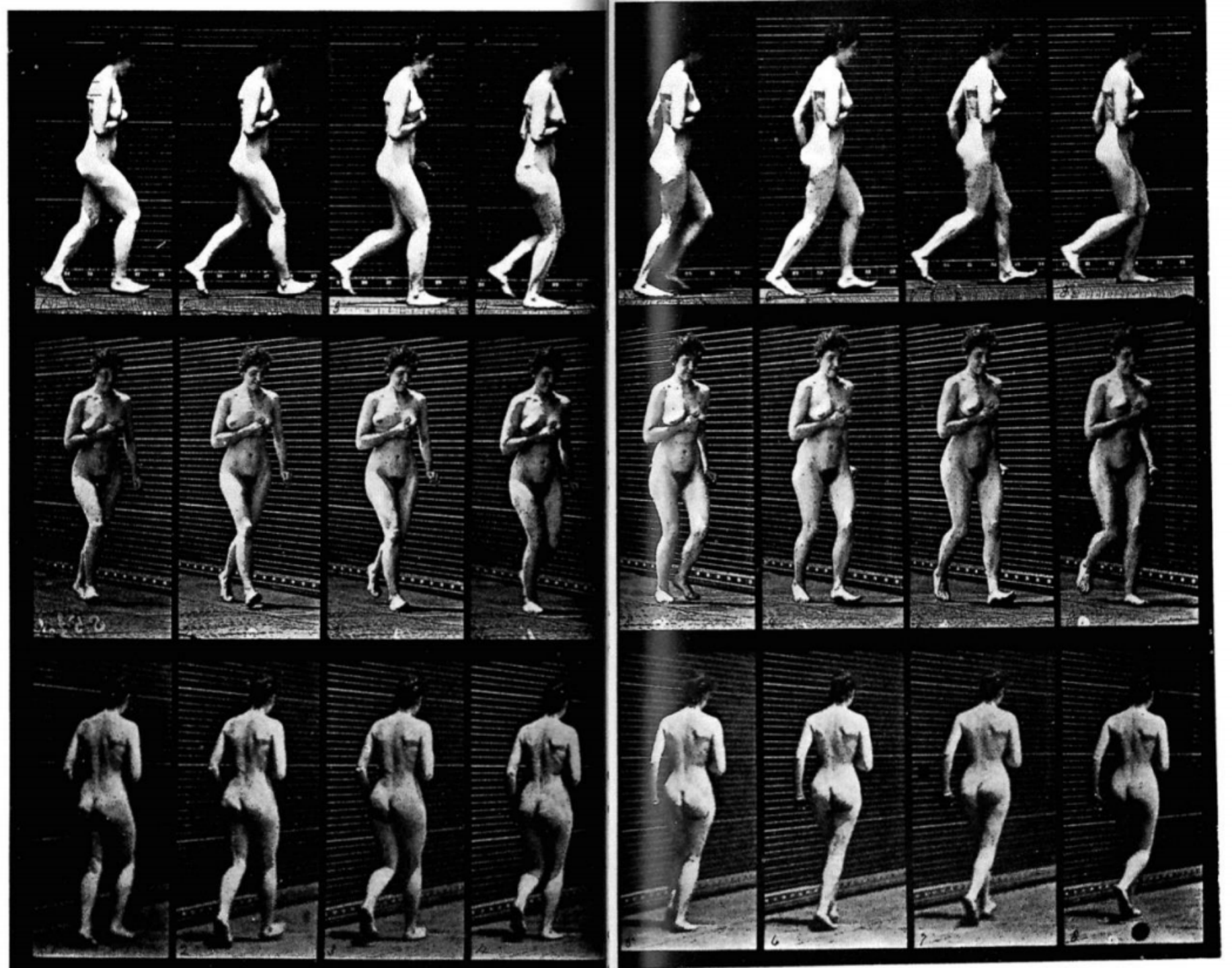

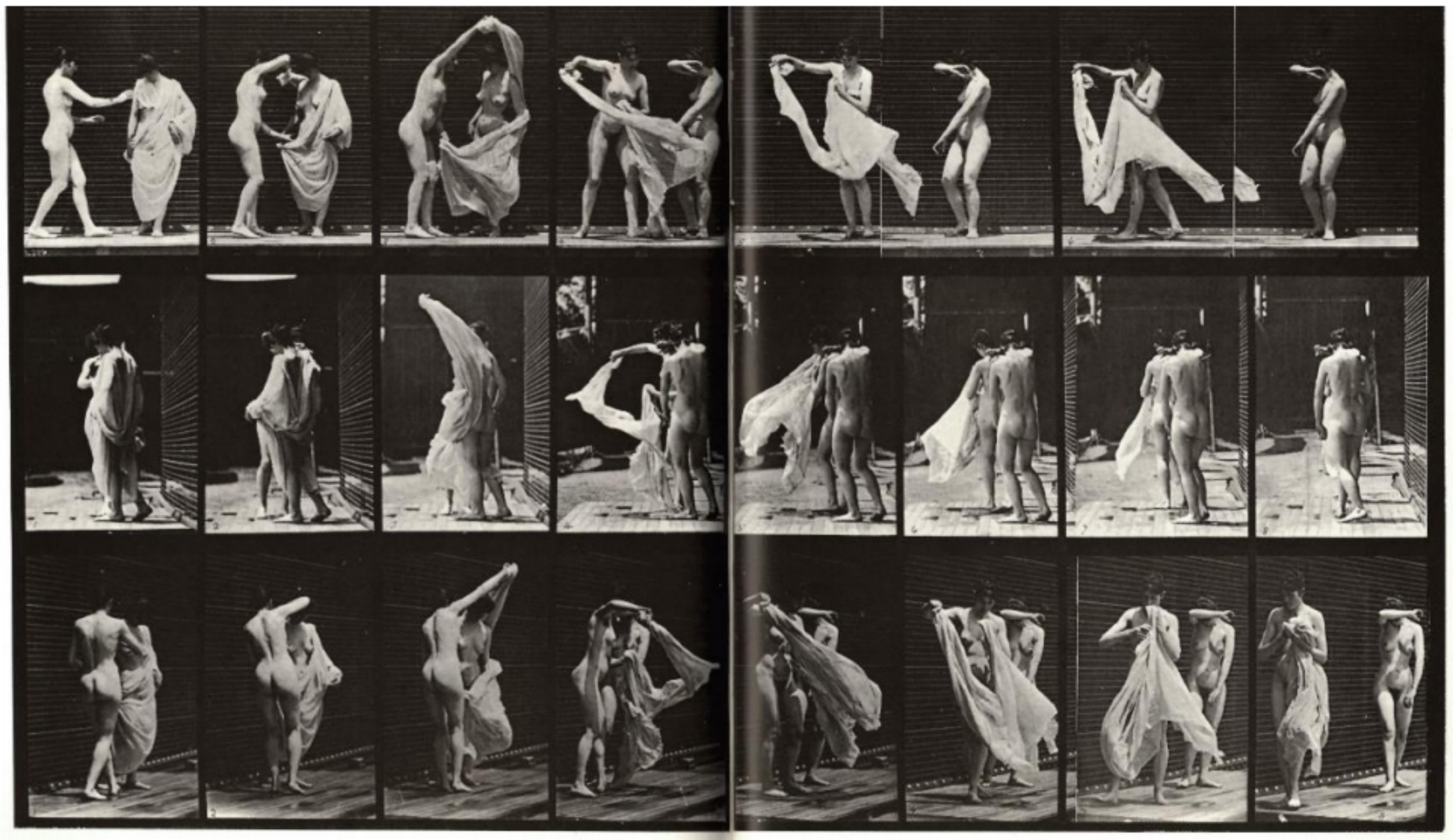

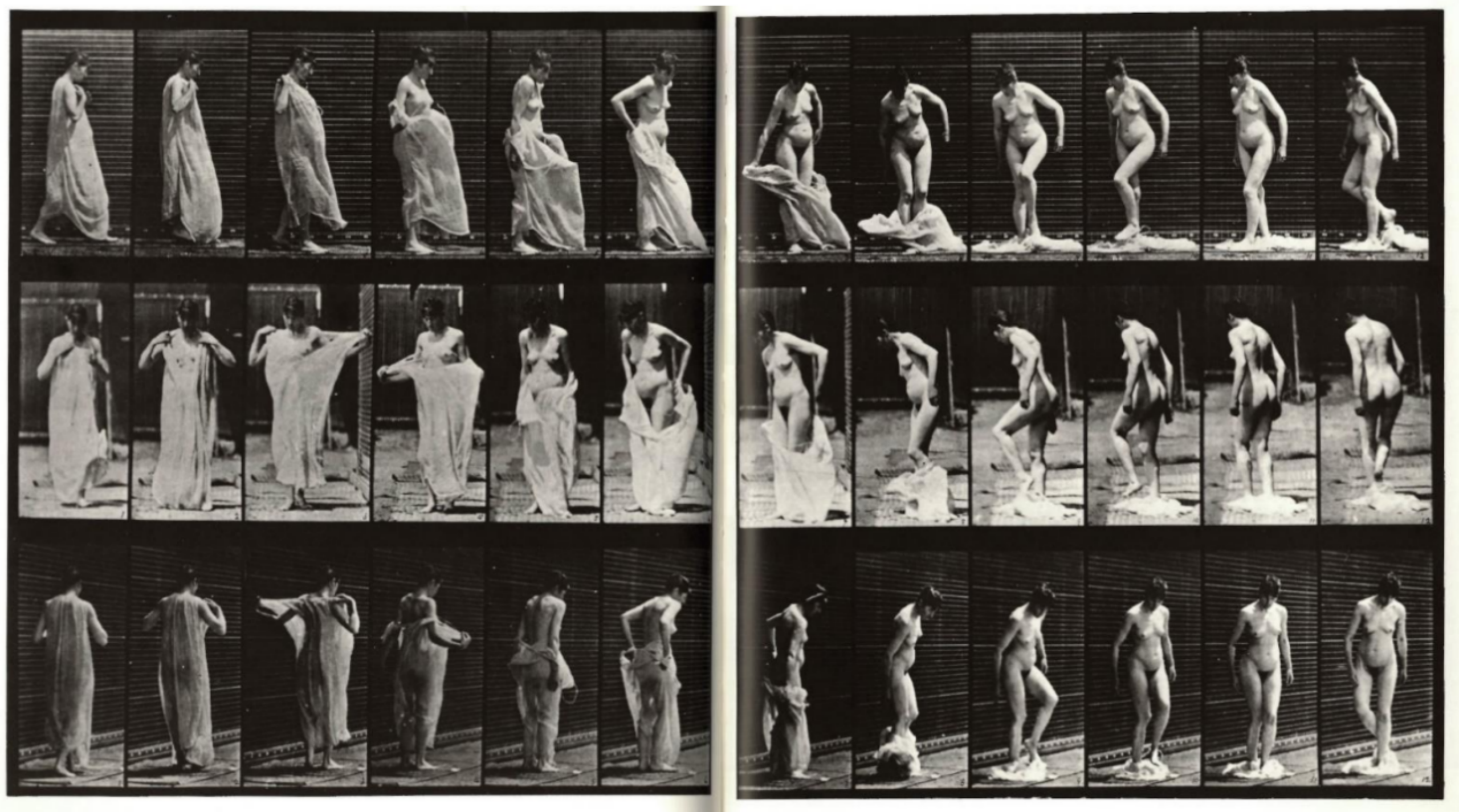

这种二分法不仅体现在对男性身体阳刚之气的呈现上。在迈布里奇对人体的研究中,最引人注目的可能是女性身体相对于男性的显著差异。既然运动本身不能被认为是有性别,那么运动的性别化就需要符号化的外在表现。正如威廉姆斯所言,这些照片倾向于在女性动作中添加多余的细节,这些细节远远超过了男性与女性之间明显的解剖学差异——这些细节往往表明,与男性相比,女性更容易被社会系统中规定的“客体”和“姿势”所束缚。例如,虽然男性和女性的身体都在进行各种形式的简单活动,如走路、跑步和跳跃,但当女性的身体做类似活动时,她们的动作往往会变得女性化。例如,第14版中的序列呈现了一个女人在走路,但她相当害羞地以手托住下巴[图1]。在一个奔跑的女人的例子(第70版)中,她再次以用右手抓住左胸的姿势被区分出来,这些多余的细节在男性序列中则没有相似的表现[图2]。

这种差异在较为复杂的活动序列中也很明显。男模特完成的体育活动包括投掷和接球、踢腿、拳击和摔跤,而在许多情况下,女性进行的是相对不同的、普遍是家务劳动的活动,比如互相泼水,或者呈现出被动的坐姿或跪姿。此外,男模特使用道具是为了给其进行的活动施以动力,而女模的活动则相对随意,使用的道具有扫帚、水桶或水罐等,这一切都让人联想到家务劳动。与女性身体相关的道具从来不只是用来引发动作的装置,而是为她的身体赋予包含性别意味的剩余元素。通过这种方式,女性模特在镜头表演出性别化的动作,这将她们的动作与占主导地位的男性身体区分开来。

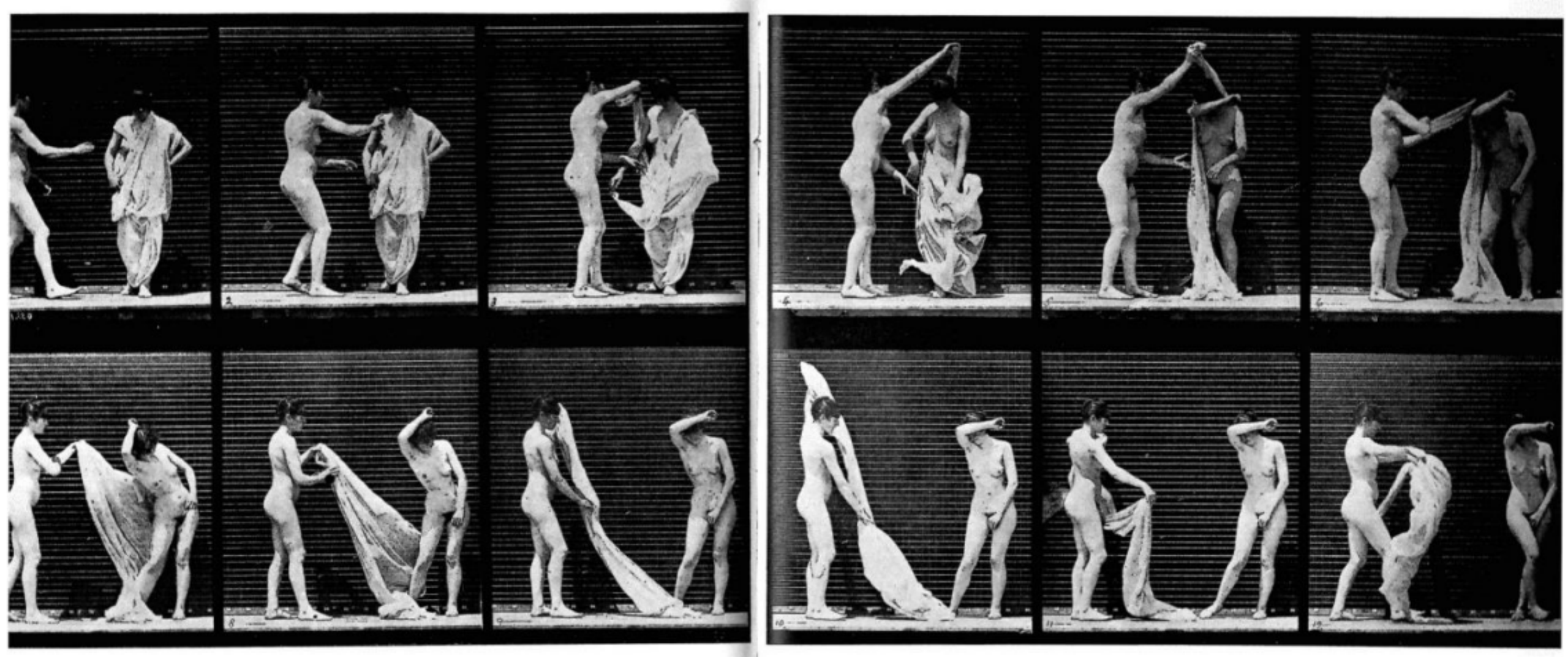

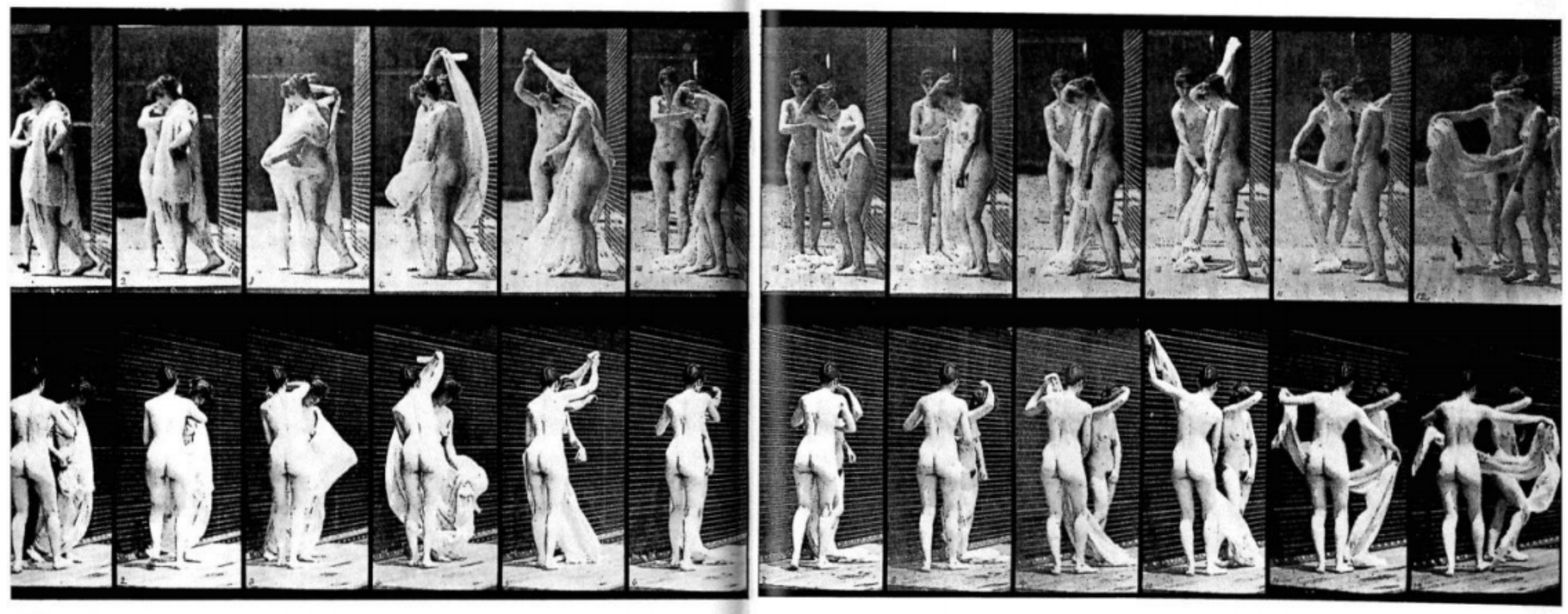

迈布里奇的照片也偏离了他们所谓的科学目标,正如珍妮·A·米里亚夫所强调的那样,因为女性模特是根据学院派艺术的既定姿态来呈现场景的。在对427、428和429版(图3、4、5)的分析中,米里亚夫强调了迈布里奇的照片与“含羞”的古典裸女维纳斯的相似性。每组照片都展现的是,一名女模特为另一名女模特脱服,解开围在她身上的透明长袍。当衣服被解开时,模特把脸藏在举起的手臂后,另一只手臂则挡住阴部。这体现了女性裸体被物化的特征——她的存在只为作为欲望的对象被观看。米里亚夫通过法国学者让·莱昂·热罗姆的作品阐述了这一解读,热罗姆乐于描绘一个女人在男性观众面前脱衣的场景,并摆出维纳斯的姿势,比如这幅在《法庭上的芙丽涅》(Phryne before the Areopagus)[图6]。

弗莱尼站在评委面前,衣服被希庇里德斯从身上扯了下来,她摆出了“含羞维纳斯”的姿势。

然而,尽管迈布里奇的照片似乎是在延续这个传统,但也与之相悖——其与现代主义运动更为贴切。在现代主义运动中,艺术家们开始减少对传统和理想化主题的依赖,而更多是基于直接的观察。此外,迈布里奇对处于脱衣过程中的女性身体的连续拍摄吸引了人们对脱衣行为本身的关注。这样一来,这些照片就违背了女性裸体的修辞,正如约翰·伯杰所说的那样,“男人在行动,而女人在表现”。迈布里奇的连续摄影包含了时间以及对时间的经验,将“脱掉衣服”(包括在完全脱掉之前和之后)的连续阶段变得可视化。这样,它们就暗示了一个过程,而不是一种静态的表现。迈布里奇的照片与绘画不同,绘画作品只能暗示脱衣服的行为,而迈布里奇的摄影作品突出了女人的裸体,因为连续的画面实实在在地捕捉到了脱衣服的动作。相反,热罗姆对弗莱尼的描绘超越了这种脱掉行为,而是定格在“含羞维纳斯”完全裸露的时刻。

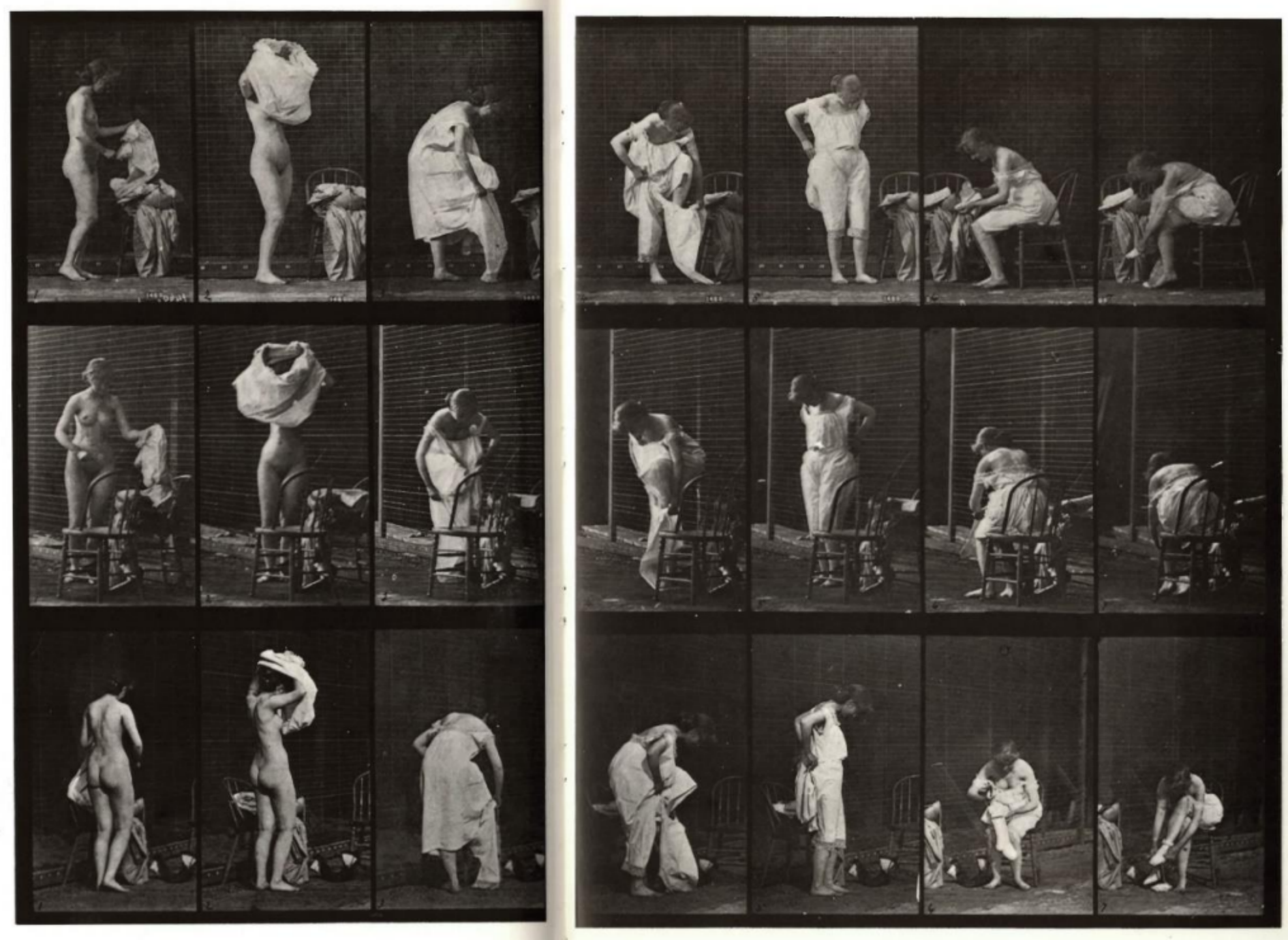

这种对裸体的强调也体现在迈布里奇的493版的第一帧和498版的最后一帧与托马斯·埃金斯的画作《威廉·拉什雕刻他的舒伊尔基尔河的寓言人物》(1877年)之间惊人的相似性上[图7,8,9]。在迈布里奇的照片中,一位裸体女子正在穿衣服,她的衣服散落在椅子上。类似的脱衣场景出现在第430和431版[图10,11],每一幅都以“脱衣”为标题,其中一位妇女脱掉身上的衣服,直至全身赤裸。在埃金斯这幅画的前景中,一名裸体模特背对着观众站在基座上。漫射的光线凸显了她身体的曲线以及瑕疵,她的衣服散落在左侧的椅子上。出现在椅子上的衣服明确地暗示了在绘画之前脱掉衣服的行为,这在当时被认为是不可接受的。《纽约时报》的一位评论家在写道:“这让人感到震惊,让人联想到裸体——这幅画立刻就变得不伦不类了!”与绘画相比,迈布里奇的计时摄影作品超出了理想化的裸体的界限,更有可能引发性幻想。鉴于19 世纪的“淫秽”法对可接受的女性裸体展示标准仍停留在静态范围,迈布里奇的一系列连续纪录则以一种全新的方式加剧了淫秽物的威胁。正如琳达·尼德所写,如果“女性身体的纯洁取决于静止……那么运动就开始玩弄淫秽的其他可能性。”通过这种方式,迈布里奇对女性身体的连续表现可以被视为背离了裸体的传统,这种传统依赖于女性形象的被动静止。因此,尽管迈布里奇所谓的主题——运动本身——在他的女性照片中经常被认为是完全缺席的,但这些特殊的例子恰恰证明了运动本身的性别化。

虽然迈布里奇和马雷的作品经常被混为一谈,但一经分析,就会发现迈布里奇的照片“看起来很科学”,但实际上非常现实,这与马雷严谨的科学精神有明显的区别。正如布劳恩所言,“与迈布里奇的《动物运动》相比,马雷的研究具备了迈布里奇所不具备的一切特点:公正、准确、分析性和系统性。”然而,尽管迈布里奇对人体的表现充满了马雷试图抹去的过多叙事细节,尽管这可能是以一种更含蓄的方式,但马雷的摄影作品与迈布里奇的照片一样体现了运动的性别化。马雷将身体视为信息的集合体,可以从中获取知识,因此,他不寻求表现身体,而是要发现支配身体的规律。

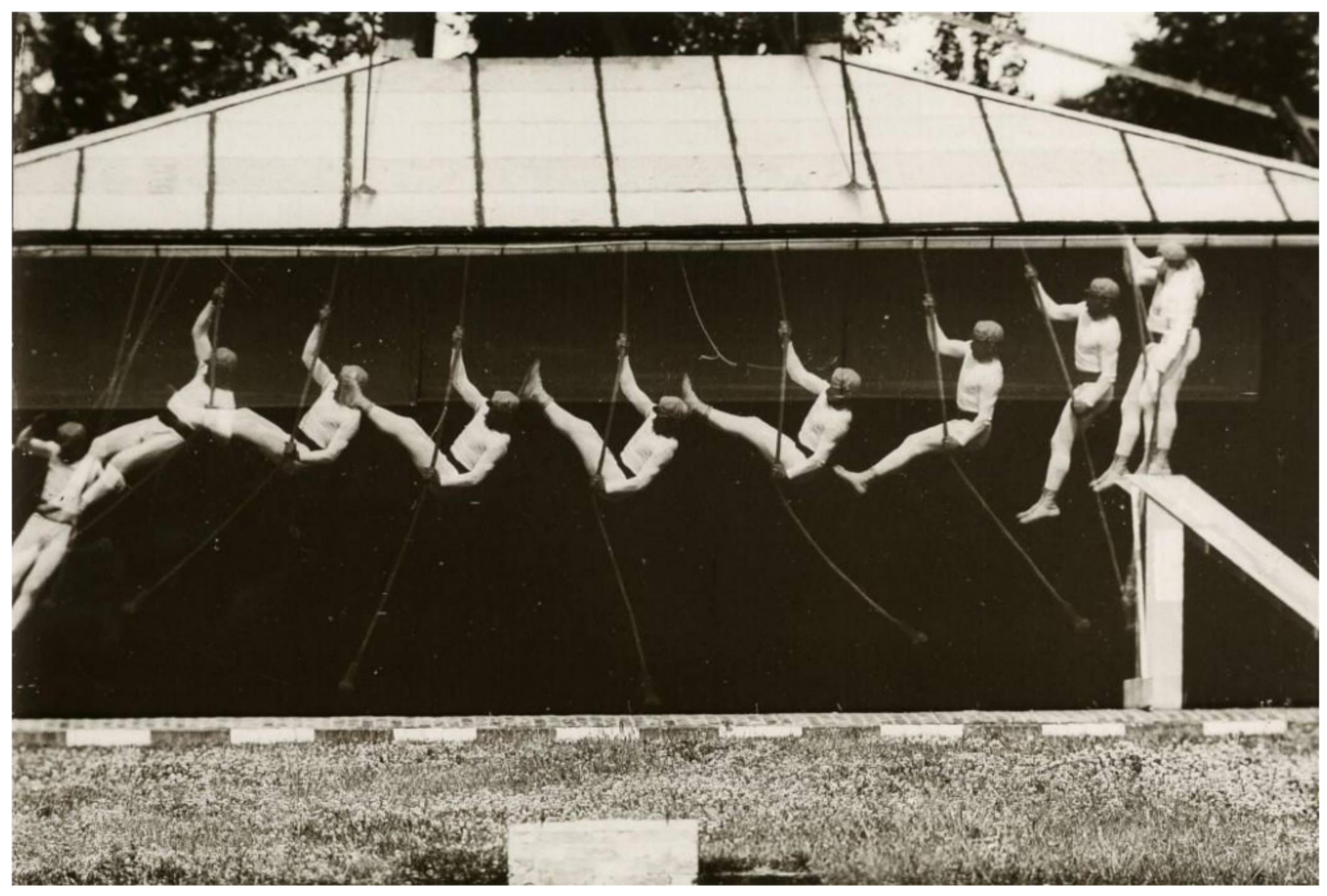

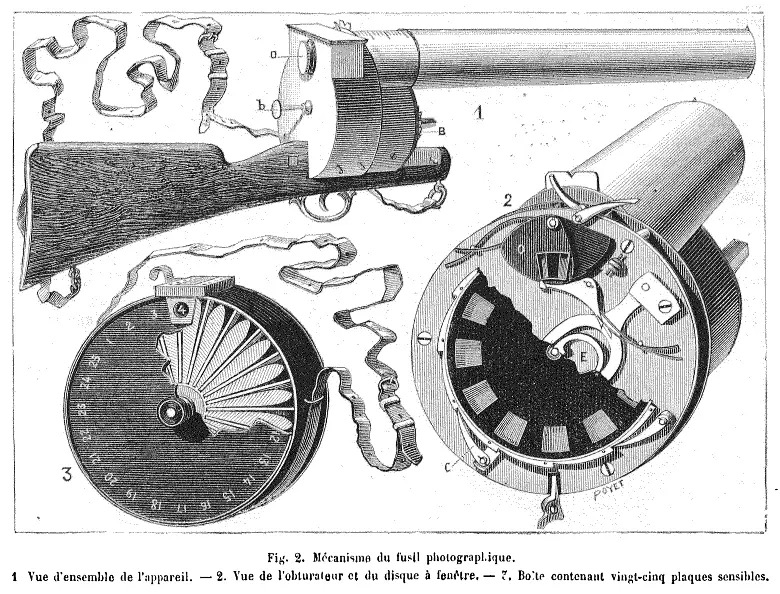

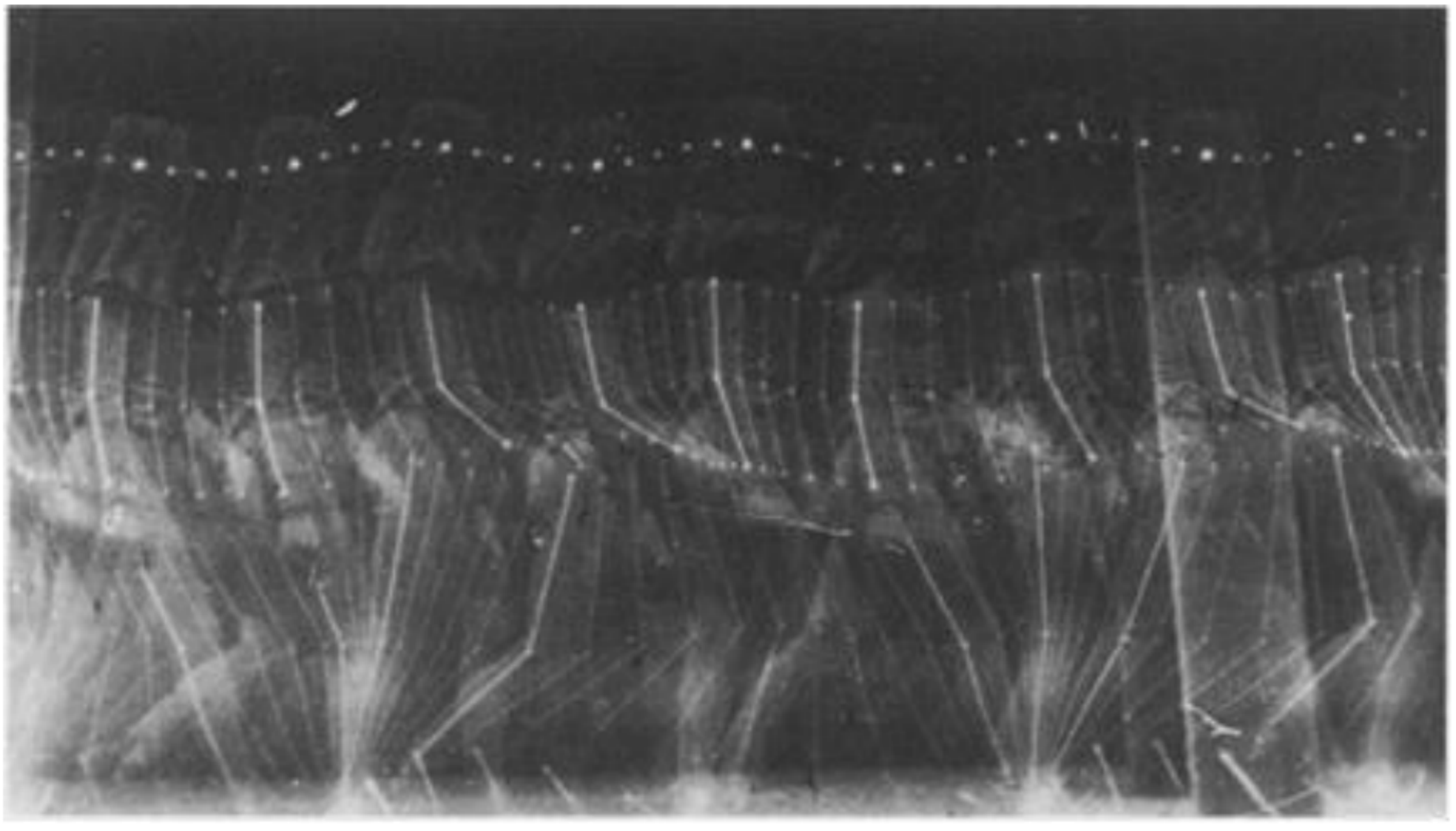

在接触到迈布里奇的作品后,马雷用摄影代替了他早期的索引式图形铭文(indexical graphic inscriptions),随后发展了他自己的计时摄影术。他发明了一种带有旋转圆筒的计时摄影枪,它每秒可以拍摄12帧,这使他能够记录被摄体在单幅画面中所占据的连续位置[图12]。这些图像不仅不同于迈布里奇的单独取景图像,而且打破了西方表现主义的基础。正如布劳恩所指出的那样:

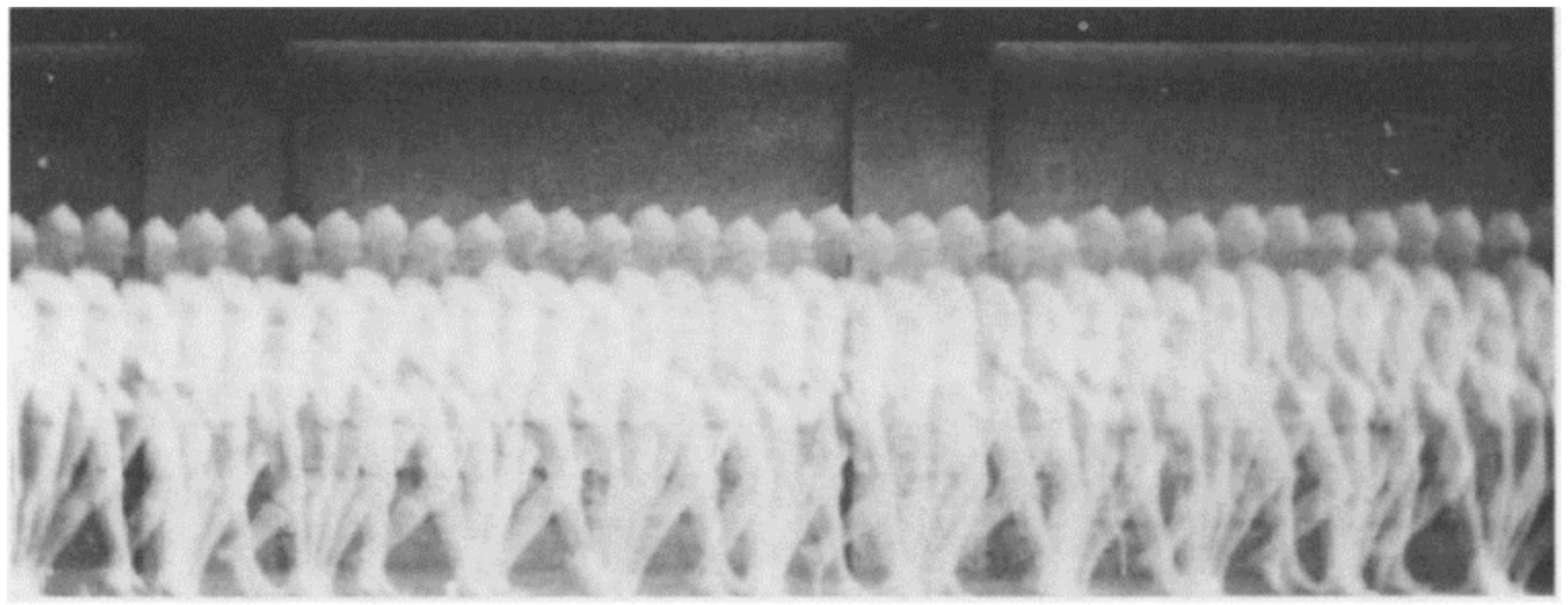

“自从文艺复兴时期的透视法以来,图像就被理解为包含了时间和空间的统一体……马雷的照片打破了这种统一性;现在,观众必须拆解作品的连续部分,才能理解他们所看到的不是列纵队移动的几个人,而是一个人在空间中连续占据的一系列位置。”

这种对时空常规感知的脱离,将产生一种同时性的图像语言,象征着现代性中不可分割的流动性,这在杜尚于《走下楼梯的裸女》(1912)对身体的断裂式的表现中尤为突出[图13]。

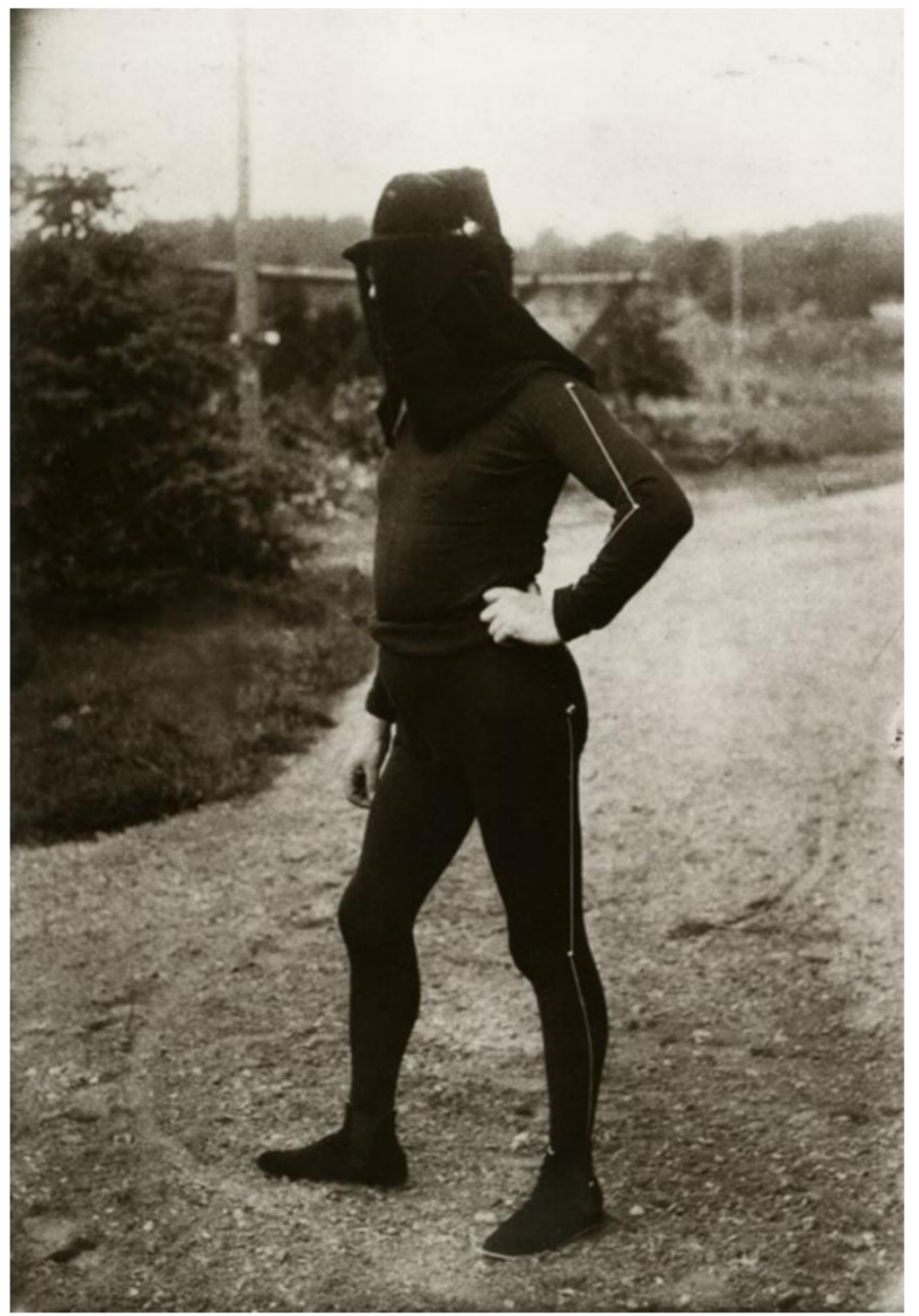

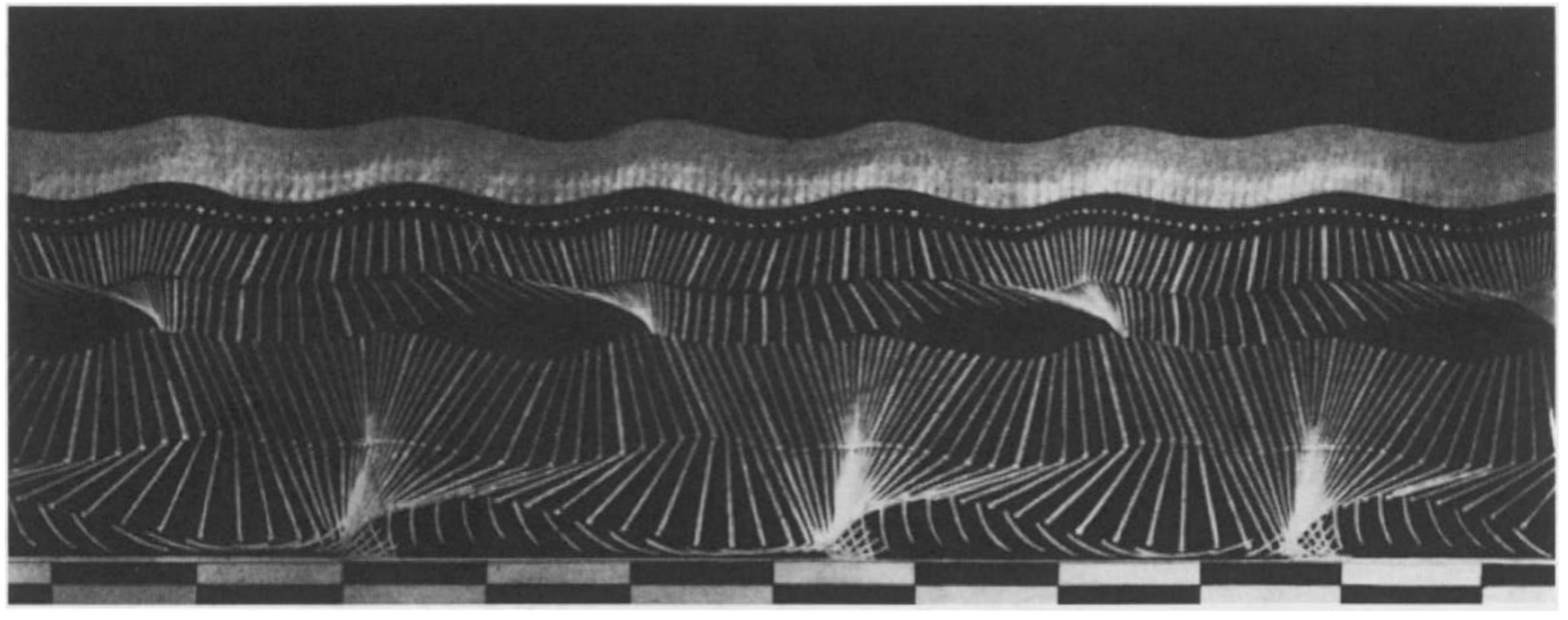

然而,虽然计时摄影术能够通过运动来表现时间——即当身体连续改变其位置时,空间和时间的相关性——但这种表现的可辨识度却因马雷希望加少被摄体连续位移的间隔而被削弱。摄影中过多的细节使得人物重叠,轮廓模糊不清[图14]。为了解决这个问题,马雷让拍摄对象全部穿成黑色,在其关节处用线条连接发光的白点,然后在黑色背景前拍摄,从而消除了图像中的细节[图15]。结果就是一个呈现出几何特征的计时摄影图像,有重量与形态的整个身体消失了,变成了线条和点的重复图案——一幅有效地模拟了图示法(graphic method)的抽象图像[图16,17]。这种人体的示意图与传统裸体绘画没有任何相似之处,因为人物本身已被抹去。此外,除了与迈布里奇对人体的描绘有根本的不同外,马雷的图像也完全背离了摄影媒介的写实本质。与其说马雷是对身体进行叙事性表现,不如说是通过计时摄影来分解身体的运动,并对其进行理性科学的解读。

正如安森·拉宾巴赫所强调的那样,仅仅呈现时间和空间之间的关系并不是马雷作品最重要的特征。相反,他对这些运动研究的兴趣在于“决定性的生产主义(decisively productivist)”,旨在将其实际应用于现代人体工程学领域。马雷试图通过分析影响运动的外部条件来发现人体力量的“未知语言(langue inconnue)”,以便一个人的能量可以以最有效的方式得到部署与调配。通过这种方式,马雷的计时摄影对人体描绘偏离了传统裸体绘画中理想美的概念,取以代之的是拥有完美的肌肉群与和谐比例的理想型身体。在日益工业化的背景下,这种体现强健体魄的新形象成为卓越的生理学特征,事关当前提高效率和对抗疲劳的问题。

因此,马雷对人体的研究在很大程度上受到了人们对身体的极限进行不断探索的影响。特别是,他的研究是法国在普法战争中失败后所发起的身体改革国家项目的核心内容,此计划是为了解决法兰西民族的身体活力和道德力量明显下降的问题,体现出当时对法国男性阳刚之气的深深忧虑。在此期间,马雷开始在乔治·德梅尼的帮助下在法兰西学院开展工作,德梅尼是该运动的关键人物,他认为体育是民族复兴的一种手段。解决这一危机的办法最初与国家学科的改革有关,这表明男子气概实际上渗透到了整个项目中。尽管马雷对人体的视觉表现相当雌雄同体,呈机械形态,但这些抽象的摄影图像只捕捉了男性的身体,其蕴含的性别特征是显而易见的。女性身体的缺失进一步表明,马雷按照人体工程学所表现的人体是雄性的,意在提高效率并防止疲劳。

对法国经济衰退的看法与对疲劳的担忧不谋而合。人们认为疲劳不仅对个人的威胁,而且对整个工业化国家的未来都是一种威胁。因此,寻找一种增加公民的耐力和毅力来对抗疲劳的方法,对科学和国家来说都是至关重要的。然而,尽管疲劳是现代社会的普遍问题,但这种疾病的一个显著特点是,它最常见于那些需要在工作中不懈投入以完成任务或者需承受巨大精神压力的男性群体。这些证据表明,疲劳隐含着性别的分野,而这种性别因素将深深嵌入到“劳动身体”的病理学研究中,同时也是马雷对人体可量化测定的探索的特点。因此,马雷的计时摄影不仅使身体的运动合理化,而且有效地将运动本身性别化。正如迈布里奇的二分法肯定了“男人”与“人类”的等同一样,对马雷来说,男性的身体也被用来定义何所谓标准,根据这些标准,女性的身体必然被推至“他者”的一边。

迈布里奇和马雷对人体的计时摄影研究是“现代性创造其自身的性别形象”之典型。通过比较其裸体传统的关系,迈布里奇的照片依旧彰显出运动的性别化。而在马雷的图像中,运动的性别是通过这些照片在以身体为焦点的社会文化潮流中的传播来推断的。对运动的具体表征进一步合法化了原有的性别规范,这突出得表明,摄影重申了身体作为知识的对象和权力关系实施的对象。正如埃尔斯佩思·布朗所写,性别并非本体论上的给定,而是一个在文化领域中关于人类身体进行不断阐释和争论的范畴,性别特征则是在某种程度上通过视觉表征来辨识的。

译/Youkee

脚注

1 Williams, “Film Body: An Implantation of Perversions,” 20

2 Mozley, “Introduction to the Dover Edition,” vii

3 Braun, Picturing Time, 237

4 Smith, “The Space Between,” 77

5 Braun, Eadweard Muybridge, 196

6 Solomon-Godeau, Male Trouble, 13

7 Gordon, Indecent Exposures, 68

8 Linda Williams argues that the perceived lack of women’s visible sexual difference incites a need to suppress the threat of castration her body poses for a male viewer. See Williams, “Film Body: An Implantation of Perversion.”

9 Williams, “Film Body: An Implantation of Perversion,” 24

10 Ibid.

11 As Judith Butler defines, ‘Gender is the repeated stylization of the body, a set of repeated acts within a highly regulatory frame.’ See Butler, Gender Trouble, 43

12 Mileaf, “Poses for the Camera,” 45

13 Walters, The Nude Male, 8

14 Gordon, Indecent Exposures, 41

15 Berger, Ways of Seeing, 47

16 Ibid., 61

17 Ibid., 83 – 84

18 Quoted in Gordon, Indecent Exposures, 84, f/n 25

19 Ibid., 86

20 Nead, The Female Nude, 85

21 Smith, “The Space Between,” 77

22 Braun, Picturing Time, 254

23 Doane, The Emergence of Cinematic Time, 54

24 Braun, Picturing Time, 66

25 Doane, The Emergence of Cinematic Time, 46

26 Ibid., 54

27 Rabinbach, “Time and Motion,” 92 – 93

28 Ibid., 93

29 Ibid., 116

30 Rabinbach, “The Body without Fatigue,” 46

31 Braun, Picturing Time, 67

32 Ibid.

33 Ibid., 68

34 Rabinbach, “The Body without Fatigue,” 51

35 Marchessault, “Men in White, Women in Aprons,” 31

36 Garb, Bodies of Modernity, 11

37 Foucault, The History of Sexuality, 107

38 Brown, “Racialising the Virile Body,” 631