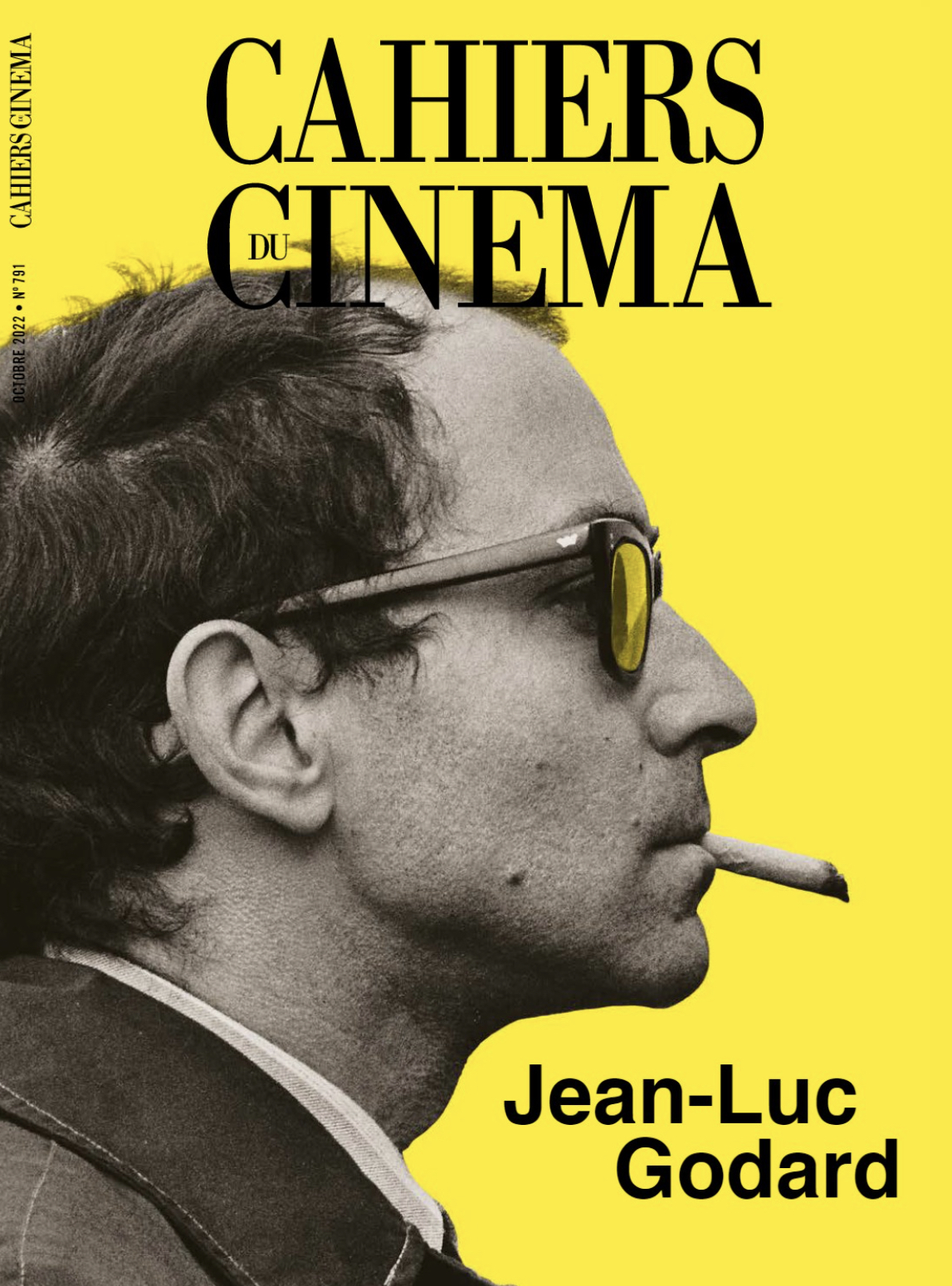

马丁·斯科塞斯为2022年10月号《电影手册》(Cahiers du cinéma)而作,原文标题为“Martin Scorsese: Godard is perhaps dead”。

译者:葱葱

当我在剪片子的时候,我喜欢开着电视,只调到电影频道,关掉声音。这是整个流程的一部分,可以时不时看一下别人制作的影像。当我们在剪辑《好家伙》(GoodFellas)时,我从椅子上起来想活动一下,瞥了一眼电视,我看见了真实的影像。我便驻足观看。其中健美运动员在健身房里举重,他们被镜头以奇怪的角度构图与分组,两个女人在他们之间滑行、舞蹈,巴洛克歌剧的章节不断出现,然后被健身房里的声音覆过,接着歌剧音乐又再次出现。我着了迷,但我看的是什么呢?在某个时刻,我意识到我在看一部只可能是让–吕克·戈达尔制作的电影。我不了解吕利(Jean-Baptiste Lully)的歌剧《阿尔米德》(Armide),我不了解它所改编的托尔夸托·塔索(Torquato Tasso)的诗歌,但我了解戈达尔。我了解他的印记,他的签名。

多年来,我多次谈到作为一个生活在六十年代的年轻人的经历,经常去影院看电影,在走出影院时被电影震撼,被安东尼奥尼、卡萨维蒂、雷乃、伯格曼、大岛渚、塞姆班、瓦尔达、今村昌平、费里尼、特吕弗和许多其他导演震撼。

当然,还有戈达尔。

Jean-Luc Godard(1930-2022)你走进电影院,找到位置坐下,带着关于电影是什么、它是如何组成的、它能做什么又不能做什么的既有观念。戈达尔汇集起这些共同的观念并把它们抛到空中,让它们随意落下。戈达尔重新定义了电影,更不用说他自己的电影(那些你按时间顺序观看的电影)的语言。电影似乎回应了其自身,并在你眼前逐镜逐帧地不断发生改变。

当你在看一部虚构的影片中的演员时,在多大程度上你是在观看一个角色,又在多大程度上是在观看一个行动中的人?电影中的故事究竟是什么——是相当于小说段落的一个或一组镜头,还是由摄像机所记录下的持续发生的现实中的瞬间,或是两者兼而有之?只有像戈达尔那样热爱且了解电影的人才能提出这些问题,并以如此严谨而自由的方式来处理这些问题。

当我第一次看《筋疲力尽》(À bout de souffle)的时候,我感受比较深的是电影制作本身。它让我惊呆了。那些跳切已经被引用和提及无数次了,但是我对这些跳切的实际体验则是另一回事。一开始它们令人不安,然后变得耐人寻味,接着又令人振奋。在时间的琐碎片段中跳跃,似乎是随机的——为什么这么做?但是紧接着,当我再看影片的时候,我意识到它们终究不是那么随意的,而且这些跳切总是以一定时间间隔出现,从而能够让你惊醒。但究竟清醒过来是为了意识到什么?是为了明白剪辑的核心问题:为什么要从一个镜头剪到下一个镜头,为什么是这个画面而不是那个画面?换句话说,制作电影的行为本身成为了电影自身的体验的一部分。

在一部接一部的电影中,戈达尔不断地推进,不仅处理电影语法上的问题,还关照电影的物质现实问题。在戈达尔之前,赛璐珞这种材料本身即是先锋派传统的一部分,但那有所不同,它更接近于视觉艺术。戈达尔处理的是角色、叙事和技巧,即我们所知道的电影传统。他做了所有一般人所不应当做的事情。声音会突然消失,或者他会在奇怪的时刻切入一段配乐,又或者用环境音有节奏地打断它们。他的选择意在使其看起来是自发而随机的,但它们总是从材料的精神中生发出来。《阿尔法城》(Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution)的背景设定于一九六五年的巴黎,同时也是一座未来之城,在视觉上这部电影直接地与德国表现主义相联系——当画面突然转变为负片的时候你最能感受到这一点。在《周末》(Week End)中,行为的暴力和戈达尔对法国中产阶级文化的绝对厌弃在多个层面上以不同的方式被表现出来,但你真的能够从内心深处感受到,在画面自身的内部使用不和谐的切割,媒介自身因而成为了叙事的一部分。那时所有你能想到的反对意见都被提了出来,简而言之:这不是拍电影的方式。而戈达尔以电影自身的形式回应道:为什么不这么做呢?

然后是向色彩的转变。从《女人就是女人》(Une femme est une femme)开始,再到《蔑视》(Le mépris)、《美国制造》(Made in U.S.A.)、《中国姑娘》(La chinoise)、《我略知她一二》(2 ou 3 choses que je sais d’elle),色彩的运用愈发大胆而具有力量,戈达尔让我们直面色彩——大胆的原色使画面变得更加扁平,以各种形态出现在我们面前。我曾经很喜欢说我最喜欢的现代画家是让–吕克·戈达尔和米开朗基罗·安东尼奥尼,此言非虚。

然后是所有这些词语:章节标题、在运动中切入的词语、重新排列成其他词的词语、作为视觉和节奏的干扰的词语,当然还有以引言的形式说出的话。我并不总是能理解它们或将它们和电影的其他部分联系起来,而且我也很少知道引用的来源,但这都不重要。戈达尔电影中的引用和所有其他部分一样,都是令人振奋的。至少可以说,这些电影是自由的,即使是他最挑衅的那些作品。它们也从未停止开阔我们的眼界并让我们思考。

至少还可以说,他是多产的,他的电影如雨后春笋般涌现。这是他持续发展的思想所发出的声音,是他对世界上发生的一切的回应——其中最重要的包括阿尔及利亚战争,越南战争,毛泽东的影响,五月风暴,巴黎不断变化的面貌,男人和女人、男孩和女孩的内在生活,持续上演的谋生揾食的现实境况。但是有几部电影对我的影响深远。《随心所欲》(Vivre sa vie)对我们许多人来说都给我们带来了深刻的体验。片中的一幕幕让我惊叹——在唱片店里,镜头根据安娜·卡里娜扮演的Nana的工作的要求和节奏而移动;与哲学家布里斯·帕兰(Brice Parain)在咖啡馆中的相遇;在一系列“纪录片式”的镜头中,Nana作为妓女的交易细节呈现在我们面前,伴随着原声中精确的细节和银幕上所呈现出的视觉中的诗意。但是这部电影的整体效果是如此具有启发性,Nana被从如此多样的角度观看,被如此仔细、贴近地研究,就像眼前有一幅大师绘就的伟大的肖像画。对一些人来说,她突然而残酷的死亡不尽如人意。但对我来说,这感觉刚好,因为在街头发生的事情就是这样的。

我最喜欢的戈达尔电影是《蔑视》。这是一次真正的悲剧经验,一部关于真正的背叛的电影:丈夫背叛了妻子,Jack Palance的制片人对电影的背叛(由弗里茨·朗饰演他自己——他的精神也萦绕在雅克·里维特的《巴黎属于我们》[Paris nous appartient]),对荷马、神话和古迹的背叛。最后一刻——当摄像机从正在拍摄的电影摇向远处平静的海面、呼唤着寂静的时候——每每都让我感动不已。这是一曲对电影、对爱情、对荣耀、对西方文明自身的挽歌。

在写给特吕弗的信件的前言中,戈达尔写道:“弗朗索瓦也许死了。我也许还活着。但是这有什么区别吗?”现在,就像特吕弗一样,戈达尔也许死了。你也可以这样说罗伯特·约翰逊、赫尔曼·梅尔维尔、索福克勒斯或荷马。但是无可争议的,他们的作品绝对还活着,无论我们这些观者是否做好了准备,那些作品会给我们带来自由。