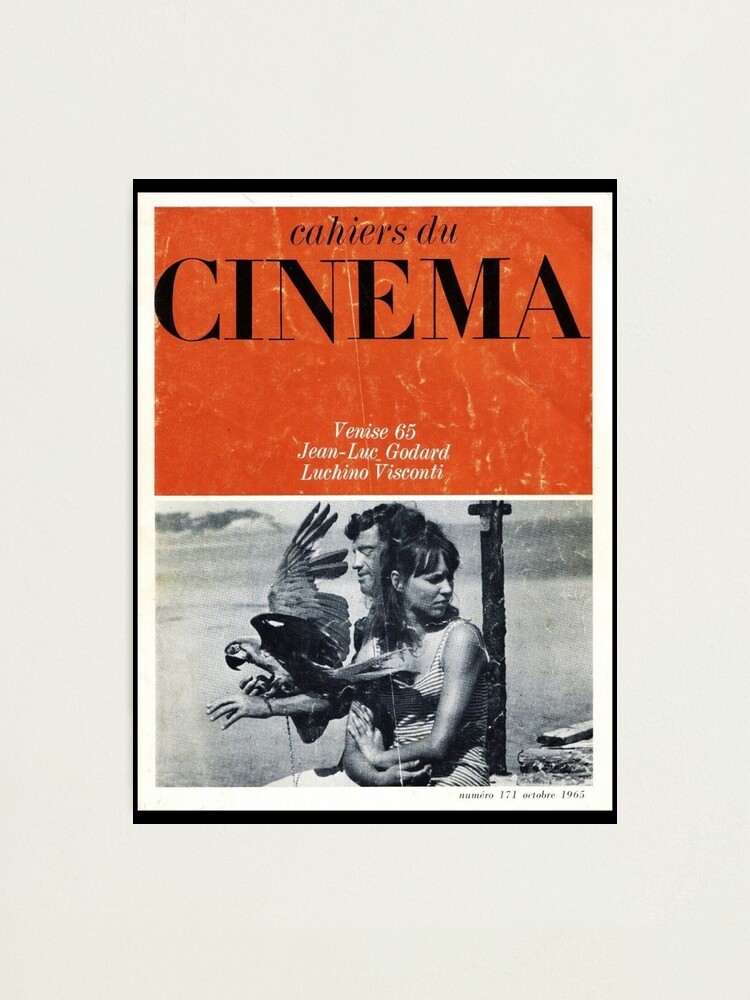

<狂人皮埃罗>在法国上映期间,ean-louis comoli,michel delahays等人完成了对戈达尔的这篇访谈,发表在1965年10月的<电影手册上。翻译不周,如有错漏之处还请见谅

Cahiers du Cinema(<电影手册>):是什么让你决定拍摄<狂人皮埃罗>的?

戈:一本我两年多前买的华丽哥特式小说。这部电影本来是打算和sylvie vartan合作的,但是她拒绝了。作为代替我拍摄了<不法之徒>。然后我尝试让安娜。卡丽娜和理查德·伯顿(richard burton)出演本片,但是波顿,唉,很快变得太过”好莱坞”了。。。。最后整件事都为安娜和贝尔蒙多的组合所改变。我想到了<霹雳行动队/you only live once>(弗里兹。朗的黑色犯罪电影),代替萝丽塔或是荡妇那一套,我希望描述一对最后的浪漫情侣,他们是爱洛丽丝,少年维特以及赫曼和多罗西亚(hermann and dorothea)的末代后裔。

手:这种浪漫主义在今日让人非常不安,就像<游戏规则>中的浪漫在当年引起争议一样。

戈:人们总是为这样那样些的事情而不安。几周前的一个星期天下午我在电影资料馆重看<十月>(苏联导演爱森斯坦杰作)。观众全都是些孩子,第一次进电影院,他们的反应就像这是他们看过的首部电影一样。从此他们或许可算受过”电影”的洗礼了,但是还不能算真正认识了”电影”。例如,他们只接触了快速,合成蒙太奇。那么日后当他们面对一部维尼尔(亨利·维尼尔,Henri Verneuil)电影时必将感到不安,因为他们会想:”它的镜头怎么比<十月>少这么多?”让我们看看另一个例子,在美国,电视比在法国”切割”得更为支离破碎,人们想从头到尾不间断看完一部电影都不可能。他们会看十五分钟节目接着在同样长的时间里干别的,而不是看广告。(如果因此错过了节目,就会很麻烦)因此<广岛之恋 和<倾城倾国欲海花>(lola montes)在美国就更适合在电视上而不是电影院里播放。(是讽刺这两部作品颠三倒四的破碎剪辑。。?)

手:<狂人皮埃罗>,无论怎么看都无法取悦儿童。观看时他们会呼呼大睡。

戈:这部电影,唉,18岁以下的孩子是禁止观看的。理由?(宣扬)无政府主义的知识和道德观。

手:对<皮埃罗>中的血腥(场景)这也算是种恰当的处置方法。哈

戈:根本没有血腥,无论何时,我发现讨论这部电影都很困难。不能说我后悔拍了它,但我确实不太想回顾它。一切就那么迅速完成了:这是一部没有编剧和剪辑的电影–恩,某天!(antoine)bonfanti在对这部电影一无所知的情况下,毫无准备的为本片制作了音轨,他像一个撞进气穴的飞行员般拼命摆弄着旋钮。这正是本片内在精神的关键。它的每一部分都是人们默契配合的产物

手:<不法之徒>和<阿尔法城>也出现了同样情况吗?

戈达尔:从第一部电影开始,我总想我要更仔细地准备剧本,可是每次都会决定下次再说,而在拍摄时依旧完全忽视这部电影要呈现什么。我的印象是像雅克·德米和布列松这样的导演拍电影时,总会对自己要在电影中呈现的世界观有一个总体概念,不然—其实是一回事–就是对自己要在这个世界观中呈现的电影有一个总体概念。电影和”世界”以现实为模板,但是在<皮埃罗>里,既不存在模板也不存在现实。

手:电影拍摄的实际情况有时和电影本身是一种互动的关系。例如,安娜在海滩上独自散步时说,”有什么可做?我不知道该做什么……”,说不定,此时他是真的不知该做什么,并说了出来,而你将她拍了下来。

戈达尔:实际不是这样。不过同样情况并非不会发生。如果我看到一个女孩在海岸上独自散步时说:”我不知道该做什么”我也许会觉得这是个很好的场景,然后将之前之后可能发生的事情(在头脑里)影像化。我可以用谈论大海代替谈论天空,这两者并不是一回事;用同性恋代替悲伤,用吃饭代替舞蹈,这两者同样不是一回事。但最后的效果将会是一样的。事实上类似情况发生在另外一个场景里,安娜对贝尔蒙多说:”嘿,老头。”,而他当时正在模仿Michel Simon。这正是按你所说的方式完成的。

手:有人觉得在电影结束时其主题才得以显现。放映时他们以为这个就是主题,或那个才是主题。但是到了结尾他们才意识到这才是真正的主题。

戈:只有电影才会如此,而生活自有其安排。人们无法确定明天将会发生什么,但在每周的结尾,经历过一切事情后,他们可以说:”我活着”。他们也应该认识到不能心不在焉的观看电影。你看到街上有人在走;路人中有一个基于这样那样的理由更加吸引你。如果是个女孩,可能因为她有一双非常美丽的眼睛,男人的话,因为他有很特别的气质。接着你就会想象他们的生活。(电影中)显现出来的主题其实基于观者自身的,基于他对世界的认识,在这一认识上构建的世界观,以及整体的联想。在他的一本书的前言里,安东尼奥尼表达了同样的观点。

手:有人认为<皮埃罗>分成两个部分。第一部分,卡丽娜和贝尔蒙多前往cote dazur(地中海蓝色海岸),不是电影,因为这是他们的生活”接着,在到达之后,他们遇到一位导演并告诉他他们的故事,而他让他们将这一切重来一遍。

戈达尔:就某种意义上说,没错。因为整个后一部分是现场完成的,不像开头部分是计划好的。他是”发生”的,不像那些被掌控和主导的电影。也就是说,这是一部完全的”自发”电影。在开拍前两天我感到从未有过的焦虑,我手头什么也没有,完全没有。哦,对了,我有原作小说,以及一些合适的拍摄地点。唯一可做的就是拍摄,让它自己开口。也许我们已经成长了许多,除了当代电影制作的一个方面之外。看看老电影,你永远不会觉得他们对拍摄感到厌烦,因为那个年代电影还是种新鲜事物,而今日的人已经把它视为非常古老的东西了。他们会说:”我看了部卓别林的老片,看了部格里菲斯的老片。”,却没人会说,”我读了本斯汤达的老书,读了本拉斐特夫人(Madame de La Fayette)的老作品。”

手:你是否觉得你的工作方式更像画家而不是小说家?

戈达尔:让。雷诺阿在一本关于他父亲的书里很好地阐释了这点。每当八月即将过去,他会对乡村产生某种向往,然后前往那儿。他在森林里散步,他在附近的客栈睡觉,几周之后他回到家中,他的画完成了。

手:在<狂人皮埃罗>里,现代生活和贝尔蒙多旅行中的写作赋予了电影真实的维度吗?

戈:安娜代表积极的生活,而贝尔蒙多代表冥思的生活。这完全是通过对比展现的。因为他们从未被分析,没有分析的话语或场景。我希望,通过旅行间接地,来传达某种反思

手:贝尔蒙多唯一真正采取行动就是他试图弄熄导火线的时候。

戈:如果成功了,他从此将会变得大不一样。他就像<蔑视>里的michel piccoli。

手:这场冒险充分告诉我们没人能知道接下来会发生什么。

戈:那是因为它更多的是一部关于冒险而不是冒险者的电影。一部关于冒险者的电影如安东尼。曼(anthony mann)的 <遥远的国度/the far country,1954>,你关注冒险因为他们是冒险者。而在<狂人皮埃罗>里,人们关注冒险者因为影片描绘了冒险。想要将二者各自独立看待是很困难的,因为我们通过萨特认识到个体做出的自由选择总会和被称为命运的东西交缠在一起。

手:你认为你的所有作品,不论表现形式如何,都是关于冒险精神的吗?

戈:当然,重点就在于意识到人的存在。一天中大多数时间你会忘记这一事实,当你凝视着房子或者红灯时它才会再次涌起,此时你就会有一种存在感。这就是为什么萨特开始写他的小说<nausea>。。。。。。。。。。。。。。。对我来说这种观点中没有什么很新的东西,但是它确实非常经典。

手:对多数观众而言,电影仅仅存在于拥有现成公式的好莱坞式作品中,而所有真正优秀的电影都摆脱了它们的影响。

戈:传统的优秀电影意味着维斯康蒂,而和费里尼和罗西里尼相反,这是一种挑选相对其它场景更加合适的场景的本事。<圣经>是一部传统作品,如果我将基督的一生拍成电影,我就会拍那些圣经中被忽视的段落。在<战国妖姬>里–这是我很喜欢的作品–有一处维斯康蒂隐去而我很想看的情节。每当我想知道farley granger 会对alida valli说什么时,砰!—–淡出。。。。。。<狂人皮埃罗>从这一立场而言,是<战国妖姬>的对立面:那些在<战国妖姬>里看不到的在<皮埃罗>里全都展现出来了。

手:电影的美或许就在于这些更为自由的场景。

戈:电影的麻烦在就于它总被硬性规定一个合适的长度,如果我的电影真的显得比较灵活自由,那是因为我从不考虑长度。我从不去想我拍摄的东

西会持续20分钟还是40分钟。但通常结果还是要符合商业规则。我从没有任何进度计划,我拍我需要的,当我觉得已经够了时就停止,当我觉得还要更多时就继续。片子需要的长度仅仅取决于它自身。

手:对于经典电影而言,如果拥有惊悚片的框架人们就会产生质疑。

戈:就叙事层面而言,经典电影并不是黑色惊悚小说(serie noire,最早是法国评论家用于形容硬派侦探连载小说的说法)的对立面,不提像尚·乔诺(Jean Giono)那样天生的说书人—他能用悬念牢牢地抓住你。总之美国人很擅长讲故事,而法国人却不行。福楼拜和普鲁斯特都不会讲故事,他们擅长其它的。虽然我们现在是从他们早已到达的目标开始前进,但法国电影整体而言也是如此,任何优秀的现代电影之所以会成功都是因为这种(我们自以为不对的)”误区”。观众喜欢<惊魂记>是因为他们觉得希区柯克给他们讲了个好故事,<迷魂记>吸引他们也是基于同样的理由。

手:黑色小说比电影自由许多。 你记得<玻璃钥匙/the glass key>吗?那个结尾?

戈:不太记得了,我应该重读一遍

手:在结尾,一个故事中几乎没有提到的女人突然开始说一个梦。

戈:美国人很精于这套

手:在梦里,有一把玻璃钥匙,仅此而已。而小说的名字也是”玻璃钥匙”。整本书就以这个梦结尾。如果有人在电影里抛出类似的情节,人们就会觉得非常激愤。这是那些怀有”伪”电影文化品味却沉溺在极端心态里的公民的典型反应。

戈:这就是 电影资料馆 如此重要的原因。因为在那里你能看到各种乱七八糟的电影,1939年的楚柯尔旁边就是1938年的记录片。

手:早期和现代电影间难道不存在鸿沟么?

戈:完全没有。也许在技术上有所差别,但是在文体风格上并没有革命性的变化,至少目前还没有。

手:针对<狂人皮埃罗>,有些人觉得他们看到了(新)电影的诞生。

戈:我觉得这一赞誉应该归于罗西里尼那部关于钢铁的电影,因为它从源头上抓住了生活。电视在理论上有同样的效果。感谢文化泛滥,再也没有比平民生活更高雅的题材了。一切都能在电视上播放,这和电影非常不同,后者不可能去拍如何建造豪斯曼大街(boulevard haussma),因为对发行商来说这不是高雅的题材。

手:你如何判断某个场景比其它更合适?这种选择是自由的还是要符合某些规则?

戈:这个问题长时间地困扰着我,但我在拍摄时并不为之担心是因为:为何要说一个镜头好过另一个?看个实例。一个角色走进房间–一个镜头。他坐下–又一个镜头。他抽烟,第三个。如果用其它方式来表现这段。。。这部电影会变得更好或更差吗?最终是什么让你决定拍摄某个镜头或改为另一个?像德尔伯特·曼(Delbert Mann )那样的导演也许根本不会去想这一点。他遵循一定的模式。正拍–角色说话,反打,某人回答。也许这就是<狂人皮埃罗>不只是一部电影而是一个电影试验的原因。

手:富勒先生在开头说的话是?

戈:很久以来我一直想说这些话,而我请他来说,但是说出”情感”这个词的是富勒自己。我们可以从所有角度来对电影和突击队登陆进行一番比较–财政,经济,美学。。。。。完美的图景,它简直就是电影绝妙的象征。

手:敌人是谁?

戈:要考虑两个方面。首先,那些袭击你的敌人,然后是你要到达的目标,那里也会有敌人。要到达的目标就是电影,但是一旦完成它你就会意识到这不过是一个通道,通往真正目标的途径。我的意思是当战争胜利时,生活还在继续。而电影也许才真正开始。

手:但是在电影中人们不是不是比在战斗中更自由么?

戈:”皮埃罗”既是自由的又是被束缚的。令我对这种虚幻的自由产生最大困扰的是其它东西。我读了一些博尔赫斯的小说,其中写到有个人想创造

一个世界,所以他创造了房子,行省,山谷,河流,工具,鱼,爱人,在生命的尽头他终于意识到这个”疯狂的迷宫不过是我自己的画像”。在<皮埃罗>的中段我产生了非常相似的感觉。

手:(在片头)为何要引用维拉斯奎兹(Velazquez)?

戈:这是主题,是定义。维拉斯奎兹在晚年不再绘画有具体形态的东西,他画那些游离于具体形态之间的事物。类似观点在贝尔蒙多模仿michel 西蒙时再次强调:你不应该描写人民,除了那些游离在他们之间的。

手:如果<狂人皮埃罗>真是一部”本能”电影。人们会很想知道为何有那么多和现实生活相联系的地方。

戈:这是无可避免的,,我重复一遍,拍电影是一次可以和侵略他国并屠杀平民的军事冒险相提并论的冒险。人们愿意谈论这些平民,这就是现实:新闻短片,报道,和闲聊话题里都是都是这些人们所谓的现实。

手:每当现实出现在电影里,人们就会觉得这是对观影心情的破坏。

戈:何时?何事?

手:像越南战争。。。。(根本就是戈达尔你故意把话题往这个上面扯。。。)

戈:我不这么认为,在暴力世界,正是暴力控制了事物的发展。安娜和贝尔蒙多遇到了几位美国游客并知道如何去取悦他们,他们表演(越南战争)游戏,如果他们遇到俄罗斯或西班牙游客,他们就会表演一些其它的东西。当然选择遇到美国而不是其它国家游客的正是我。但这个(游戏)确实很适合简单表演的形式。一些从中国回来的朋友告诉我它怎样进行:在一个集市上,突然走出五个人,一人扮演美帝国主义,然后其它人继续。就像小孩子在玩警察抓小偷一样。我在此段后加入越南战争的新闻片纯粹基于这样的逻辑:它让贝尔蒙多意识到虽然之前他们是在玩游戏,但游戏已经成为了现实。

手:也就是说,你想拍摄一部带有个人观点的政治主题电影?

戈:一部纯粹的政治电影非常难拍。(来了来了来了!果然是个挑战者!日后戈达尔就凭极度晦涩无趣的”纯粹政治电影”而扬名一时)对于政治你需要仔细辨察四到五个不同的人的观点,同时还要有有全面广泛的把握。在读丘吉尔的回忆录时,你完全明白当时发生了什么。你以为:”恩,这就是他在参加那样一个会议时所想的事情”。但(实际上)你仅仅是在20年后读到了记录。电影里则更为困难, 你没有过去,因为你只能把握现在。有一个学者的经历很吸引我,clarte的故事,但是一部关于他的电影在两年前就应该完成,现在则已经太迟了,或太早了。它应该及时完成,只要条件允许的话。

手:常有人说把政治观点加到安娜-贝尔蒙多这样的冒险故事里是很粗浅的做法。

戈:我的回答很简单:你可以认真严肃地精读<世界报>也可以只是粗浅扫几眼,但无论怎么做,事实是你读了,这是你生活的一部分。在电影里,无论如何,有些人真的缺乏想象力,如果角色呆在房里,仅仅推开窗户然后拍出外面的情况,挑剔鬼们也会把这看作对整体性的破坏,可是又指不出”整体性”在哪里。他们或许会觉得<狂人皮埃罗>的整体性就是纯粹的情绪化,并指出一些不符合这一整体的地方。然后简就单的认定政治观点没有必要出现,除非他们是整体性的一部分。现在我们回头看看过去的一些电影体裁分类:诗意电影,心理学电影和悲剧电影,但是这些词根本没法简单地套到电影上。如果我要拍一部关于德雷福斯 (dreyfus)案件的电影,你就不要指望会看到多少对案件细节和相关人士,人际关系的描写。另一个吸引我的题材是关于奥斯威辛集中营的速记打字员的故事(mikhail romm 已经就此事做了一个记录汇编叫做 ordinary fascism)。但是一部关于奥斯威辛速记打字员的电影可能会被所有人痛恨。所谓左翼人士总是第一个站起来批评那些真正的左翼电影人。后者包括意大利的帕索里尼和罗西里尼,以及俄国的杜甫仁科和爱森斯坦。人们最开始只会谈论自己了解的社会状况,然后,随着年龄和知识的增长,就逐渐多嘴多舌起来。令我非常奇怪的是法国现在还没有任何电影是关于(二战法国被德国占领期间的)抵抗运动的。在意大利,抵抗运动和政治自由的题材都很时兴,因为他们经历过极为可怕的时期,而且法西斯主义对意大利的影响比法国更严重。我们之前整整一代(法国)人的生活都因战争中断了,即使现在他们(心理上)也还过着”战前”的日子而没有进入战后阶段。但却没有任何法国电影涉及这点,没有关于鲍狄埃(Ponchardier,<国际歌>的作者)兄弟的冒险,以及抵抗运动里的”real frank”和”杰西,詹姆斯”(Jesse。James)的电影。在美国或俄国几乎已经有二十多部关于让·穆兰(Jean Moulin),马基(Maquis,二战时反抗德国的秘密部队)以及其它人的电影了。在法国,有一部电影试图还原1944年的气氛, 就是Jean Dewever 的<Honneurs de la guerre>,可是却被禁了。某部电影一旦多多少多想说点实话,怀疑和诋毁的嚎叫就会喧嚣甚上。

手:看起来法国并不想思想言论获得完全自由。

戈:在意大利这些事情放得更开。在法国,政治是个尴尬的问题。这就是为什么法国的政治学几乎不存在(。。。。。。。。)

手:你在电影里经常谈论绘画和音乐,除了两部例外—<卡宾抢手>和<已婚妇人>—为什么会这样?音乐在你的电影里只是纯粹的”电影音乐”吗?

戈:因为我对音乐没什么想法。我经常把不同作曲家的类似旋律混用,他们多多少少都创作非常相似的音乐,而且我经常请教别人他对”电影音乐”的看法。

手:如果人们在不看电影时听它们。。。。。

戈:那它们一文不值。

手:在<卡宾枪手>里,你和一位年轻的音乐人,(philipe)arthuys合作。

戈:那只是过时的音乐,也就是说我请arthuys试着写几段旋律。那是粗糙的,过时的,野蛮的曲子。我绝大多数的电影都可以不用音乐。我使用音乐,但是不用的话,电影不会有什么不同。在<阿尔法城>里音乐是对位的,导致这样一种印象:阿尔法60的世界覆盖在传统和浪漫的情绪之下,这是叙事元素之一,–它诱发对生活的联想,这些音乐来自外部世界。而角色经常谈论外部世界,我就用音乐代替影像表现他们,这些声音起到了类似图像的作用,否则我从不使用音乐,他们在电影中扮演的角色就和印象派绘画里的黑色一样。

手:如果音乐扮演了更重要的角色,那么音乐家自己也应该拍电影么?

戈:我看不出为什么pierre boulez不能拍电影,就像 Guitry那样。如果有人想用他的音乐–或者斯特拉文斯基的音乐–就应该由他们(自己)来拍电影。我绝对不会请斯特拉文斯基为我创作背景音乐,我需要的是”蹩脚的”斯特拉文斯基,因为如果我用的(音乐)非常优秀,那我拍的(影像)就变得毫无价值了。我不愿和脚本家合作也是基于同样理由:音乐家从自己的音乐世界里构造出旋律,我从自己的电影世界里构造出影像。二者相加就会变得太过多余,我认为。对我而言,音乐是一个实在的元素,就像一条街,或一辆车。它是由我界定的,事先就存在于电影中的东西。

手:对<狂人皮埃罗>的色彩有什么可说的吗?例如关于汽车挡风玻璃上的彩色光影。。。。。

戈”当你晚上在巴黎开车的时候,你会看到什么?红色,绿色,黄色的灯光。我想表现出这些元素,但是没有必要弄的得和现实中一样。当我们还沉浸在红色和绿色的气氛里时,黄色的光线突然闪过。我想利用组成表象的元素重新构造出这种内在的感觉。

手:这又是画家的手段。。。。。

戈:但我认为我们在这个方向上还能走得更远,重走布托(Michel Butor)在文学上走过的道路。在电影中这很容易完成。作家经常想像在空页上写字一样对待电影:安排好所有元素,让想法从一点流向另一点。但这在电影中确实很容易做到,这和<皮埃罗>里贝尔蒙多”乔伊斯对电影毫无兴趣”的说法正好相反。其实无声电影(在这方面)走得比较远。而很大一部分无声电影的遗产却已经被我们遗忘了。现在只需立刻重新挖掘它们,因为回复记忆是比较简单的,也因为有声电影的影响正在开始减弱。那些伟大的无声电影总是会针对合适的故事采用合适的风格。我认为电影应该更加诗意,而且是在更广泛意义上的诗意。诗歌本身也应该被(更广泛的)开发。

手:看来我们还有很多很多问题要解决。

戈:两三年前我还觉得每个问题都已经解决了,没有留下任何问题给今天。我没看见任何需要解决和还没有解决的问题。我们已经有了<伊凡雷帝>,还有<our daily bread>。如果想制作关于人民的电影,他们说已经有<the crowd>这样的作品了,为什么还要再拍?我,身处一个,悲观的世界。但是在<皮埃罗>之后,我不再这么认为了。没错,我们必须拍电影,讨论电影,还有其它所有问题。革命尚未成功。